易碎的瓷器也能敲打出澎湃的聲音,盆碟瓶罐的“交響曲”奏出千年回響。近日,一臺來自浙江慈溪的跨界音樂會——《聽·瓷》在上海東方藝術中心上演,人們在質如玉、亮如鏡、聲如磬的青瓷中感受國樂,聆聽古老甌樂“吟誦”的清雅詩篇。

悠長的歷史

在英語中,“瓷器”和“中國”同為“China”。從商代的制瓷業(yè)發(fā)展到盛唐時期瓷器高度繁榮,從原始瓷過渡到近代瓷,瓷器的發(fā)展貫穿中國封建社會的發(fā)展,而“甌樂”則是中國帶給世界的一份藝術瑰寶。

越窯青瓷甌樂,簡稱“甌樂”,又稱“水盞”之樂,伴隨著越窯的發(fā)展而盛行。它是用陶瓷土制成的樂器和器皿進行音樂演奏,并以“越甌”(越州窯燒制的青瓷碗)為主奏樂器的一種藝術表現(xiàn)形式及表演技藝。

“甌樂”歷史悠久,盛唐年間,文人雅士相聚于茶樓酒肆,飲酒作詩,興至酣處,擊打酒杯茶碗發(fā)出清脆悅耳的樂聲,這便是“甌樂”的雛形。2009年,“青瓷甌樂”被列入浙江省第三批非物質文化遺產保護名錄。

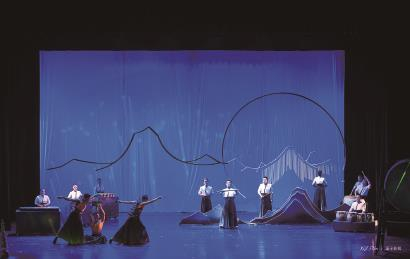

這場名為《聽·瓷》的音樂會以青瓷發(fā)展歷史為脈絡,通過《叩天》《元塵》《拙焱》《汲露》《鍛爍》《祈桑》《聽瓷》等七個樂章,以舞臺為空間,集視聽、聲像、肢體、動靜等多種元素,展現(xiàn)青瓷甌樂的獨特魅力,讓古老的樂器以現(xiàn)代化方式呈現(xiàn)。

遙遠的呼喚

舞臺上,人們能看見瓷甌、瓷編鐘、瓷鼓、瓷塤四大系列三十余種青瓷樂器。聆聽這臺瓷器的交響仿佛能聽見來自遙遠的古老文化的呼喚。或許,在如今的我們看來,有些瓷罐、瓷碟造型奇特,但它們最初也是古人日常使用的普通器皿。

“我們很多青瓷樂器都是仿制出土文物或史料記載的古代器皿所制作。如瓷鼓系列的瓷腰鼓,形狀跟我們現(xiàn)在看到的朝鮮鼓接近,它就是根據(jù)1998年慈溪上林湖寺龍口出土的唐宋年代的瓷鼓仿制,類似的還有瓷鴿塤、青瓷鳥哨等。”浙江慈溪甌樂團謝團長告訴記者,“在我們仿制的古代瓷樂器中,年代最久遠可追溯到新石器時代,它們是2009年慈溪童家岙出土的陶塤。”

和傳統(tǒng)音樂會僅以聲音展示不同,《聽·瓷》跨界融合多種舞臺表演形式,有瓷樂演奏,有情境舞蹈,還展現(xiàn)了越窯青瓷的發(fā)展脈絡和燒制工藝。場面最壯觀時,舞臺上有150只瓷碟敲出一部“奏鳴曲”。而《拙焱》中,演員通過創(chuàng)意性擊打瓷瓶的不同位置(如瓶口、瓶頸、瓶肚)獲得各種神奇的聲音,特別是以木板拍打瓶口通過氣流碰撞出不同音質,讓這天然之聲譜出嶄新旋律。

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com