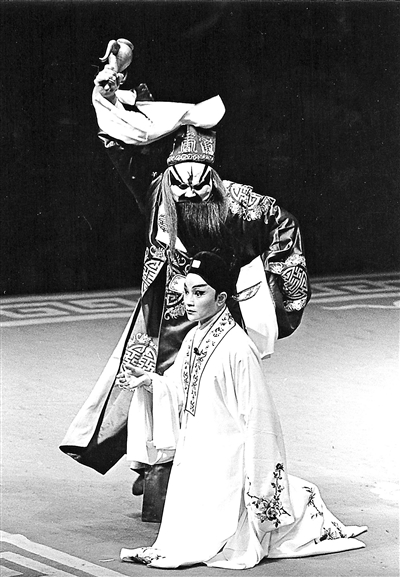

《世說新語·破局》

2011年,專注于昆曲傳統劇目整理與挖掘的石小梅工作室正式成立。2013年,“春風上巳天”這一依托石小梅工作室的品牌應運而生。作為一支依托于江蘇省演藝集團昆劇院的昆曲創作團隊,他們在將近十年的昆曲創排中,打造出一批風格獨特的昆曲作品,從全本《桃花扇》《牡丹亭》《白羅衫》,到“一戲兩看”《桃花扇》,再到《觀圖》《哭秦》《紅樓夢》《世說新語》等原創折子戲。“春風上巳天”作為中國首個昆曲品牌,逐漸摸索形成黑底幕加一桌二椅的舞臺樣式,樹立了以昆曲傳統表演為典范的現代審美品格。2021年10月,闊別兩年,“春風上巳天”再次與北京觀眾見面。

對話人:石小梅,昆曲表演藝術家,工小生,師承沈傳芷、周傳瑛、俞振飛;梅花獎、文華獎獲得者。

以假亂真《桃花扇》 因人設戲《白羅衫》

北青藝評:我對“春風上巳天”的興趣來自于您和江蘇省演藝集團昆劇院演出的《桃花扇》,那是2017年在北大的一次演出。我回想,當時真正打動我的應該不完全是因為孔尚任的傳奇《桃花扇》,而是因為你們那版昆曲《桃花扇》的呈現,包括對經典的一些不著痕跡的改動。曾經看到報道說,30年前您和張弘老師創作《桃花扇·題畫》時,專家們都沒有懷疑那就是傳下來的老戲,后來你們才告訴大家其實是你們捏的,開始為什么不說呢?

石小梅:我們那時年輕,對折子戲是有敬畏之心的,覺得折子戲理應是先生傳承下來的,自己捏戲有顧慮。所以我們決定先來做,結果得到了大家的認可。但是也有人提出困惑:為什么之前沒有看過這個老戲?后來還是中國藝術研究院的徐城北老師從南京的吳白匋老師那里了解到我們《題畫》的創作過程,于是,他寫了一篇文章透露了我們捏戲的創作情形。

實際上,《桃花扇》這個戲在清末就因為各種原因失傳了,當代沒有任何人看過關于《桃花扇》折子戲的演出。我們在創作的時候沒有參考依據,最先需要解決的就是《桃花扇》中侯朝宗這個人物歸行的問題。我們想以巾生和小冠生兩個行當來應工,巾生比較瀟灑、儒雅,而侯朝宗又是一個政治漩渦中的人,應該在純粹文人的氣質之上透出一些官氣,兩個行當結合可能會更豐滿。最終的呈現效果也證明我們是對的。

昆曲的創作需要行當貼切人物,人物要有心理結構,僅僅唱是不夠的,行當之下對人物的細膩把握才是關鍵,比如呂布和柳夢梅的甩水袖方法都是不一樣的。

北青藝評:昆曲的表演是和文學性緊密結合在一起的,這可能是昆曲的特性和優長。

石小梅:對,是文學性決定了昆曲的細膩表演,決定了演員對人物的把握。我認為文學性可以說是昆曲向前發展的第一步,也是關鍵一步。

北青藝評:在您眼中,《桃花扇·題畫》能夠和老師教的骨子老戲達到神似嗎?

石小梅:沈傳芷先生、周傳瑛先生、俞振飛先生是我的三位老師,我在他們身上學到了很多很多。當我捏這個戲的時候,說沒有依據也不準確,我依據的就是三位先生從前教我的老戲。侯朝宗該用什么樣的身段、怎樣的調度,我都是從老戲中挖出來的,所以,這個戲與老的折子戲非常相像,甚至有以假亂真的感覺。

但是,這里面肯定也有變的成分。尤其在唱腔上,有一段主腔叫【傾杯玉芙蓉】,我就沒有按照常規出牌,而是在唱到情濃時用了氣聲的方法,這是傳統昆曲演唱中沒有的。但是,我認為此刻人物的情緒已經到位,觀眾的情緒可以被演員的唱完全牽引。經過這次捏戲,我得出一個經驗:唱念做打,唱是第一位的。嗓子不要只會大開而沒有大合,收攏著唱,觀眾同樣會被你吸附進來,這也是一種別樣的韻味。

在之后的創作上,我也會尋找恰當的點來運用這種方法。至于在做工等方面,我還是遵循昆曲傳統的規范。

北青藝評:《題畫》是張弘老師為您量身定做的,這種因人設戲的思路,您覺得有什么好處呢?

石小梅:為演員寫戲!這對于戲曲來說非常必要。在我成長的道路上,我意識到一個事實:演員如果能夠遇到一個好的編劇來為他寫戲,那是演員之大幸。編劇知道你唱念做打的優勢在哪里、弱項在哪里,然后把你的表演個性、嗓音特色鑲嵌在戲中。比如,在創作《白羅衫》的時候,張弘老師結合我的條件,設計了大量的白口,最大程度發揮我的優長。

《訪戴》詩情畫意

《破局》動靜相宜

北青藝評:捏戲和為演員寫戲可不可以說是江蘇“省昆”的基本創作模式?

石小梅:如果我們回溯到“省昆”的第一代演員張繼青老師,其實也是這樣的創作模式。先生們傳給她的《牡丹亭·游園驚夢》《爛柯山·癡夢》,在《游園驚夢》之外,又為她量身定做了《尋夢·寫真·離魂》;因為她的《癡夢》演得非常非常好,又為她量身定做了《朱買臣休妻》。作為后輩的我們也在汲取張繼青老師那一代演員的創作經驗。創作全本《牡丹亭》的時候,《拾畫·叫畫》是老師教我的,我們在這個折子戲的核心下又捏出了《幽媾·冥誓·回生》。我們雖然在向外擴展,但人物基調完全遵循老戲《拾畫·叫畫》。

這種創作方法可以說是我們“省昆”的傳統,也是獨有的方法。也就是,傳承下來的老戲我們保持原貌,在這個老戲核心下向外延展,形成統一的整體,新捏的部分和老戲的樣態八九不離十。

北青藝評:捏戲的藝術標準是如何設定的?

石小梅:捏戲的最高標準就是沒有盡頭,這就看你的審美高度在哪里了,審美高度決定了捏戲的高度。人生閱歷在變化,審美也會隨著變,捏好的戲也可能不斷精進。

北青藝評:這次《世說新語》折子戲系列,您是作為導演和說戲人身份出現,對嗎?

石小梅:捏戲是自己給自己捏,說戲是我給別人說,需要根據演員的條件,運用我的創作經驗,演員的創造力也參與進來,是我和演員的共同創作。

我們的折子戲涉及不同的家門行當,且能單個獨立演出,需要對應行當的老師來說戲,這就必須有一個說戲人的團隊,以及需要導演統籌來保證整體審美風格的一致性。一般意義上的導演是對演員、燈光、舞美、服裝等各方面的統領,我們的戲沒有大制作,我的導演職責完全是在表演的話語體系下完成的。

北青藝評:折子戲《世說新語》里您最滿意哪一出?

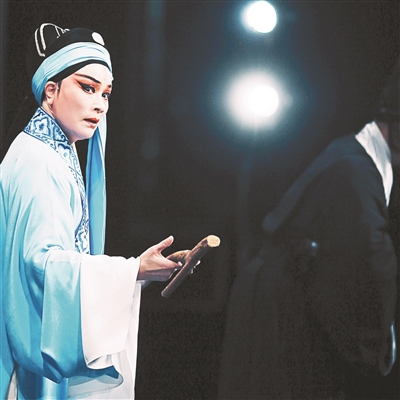

石小梅:在這次北大演出的八個折子戲中,我覺得《訪戴》是最好的,一個小生、一個小花臉,一個著紅斗篷的王徽之、一個著白衣的蒼頭,構成了一幅畫,并且富有令人遐想的詩情。它既虛且實,“實”在于演員的唱做,可以激發觀眾的想象;“虛”在這個戲本身沒有什么情節,就是行路人的情志。

《破局》我也很滿意,一個大冠生應工,一個小冠生應工,兩者都是生行,在“同”中創造差異之美。舞臺上,周鑫飾演的謝安和施夏明飾演的郗超一靜一動,一個是收斂的,一個是張狂的,動靜之間暗藏兩者的交鋒,對比的反差形成觀賞性。周鑫坐在椅子上時,沒辦法產生傳統昆曲載歌載舞的動態表演,完全通過上半身來擴展表演可能,產生別樣的動態美感;當他站起來時,二人的動作都是一致的、協調的、默契的,使得臺上的他們很有CP感,這時就不得不佩服昆曲的美。實際上,以往用一個“美”字來形容昆曲太單薄了,我們的戲是用昆曲的表演、昆曲的調度、昆曲的家門行當等各方面具體地告訴觀眾,什么是昆曲的美。

我相信我們的作品還會更好,演員在不同的年齡、不同的狀態下,會對人物、對自己的表演做總結,他們會朝著更高的方向前進。藝無止境,學海無涯,真的是如此。

北青藝評:能看出《世說新語》折子戲系列融入了很多現代人的審美因素。

石小梅:在《世說新語》系列中,我們做了一些新嘗試。創作《桃花扇·題畫》的時候,我還是從老戲中拿來,從現存的庫房中去拿。在《世說新語》的創作中,我們既從庫房中去拿,也有新的手段去補充庫房中的不足,這就是融入了現代人的思維。

折子戲取之不竭

演不盡“南昆風度”

北青藝評:我認為“春風上巳天”,乃至于江蘇“省昆”的創作都離不開一種折子戲思維,就是既可以單獨拿出,又可以連綴全本上演,這種創作思維是一開始就認定的,還是您在昆曲生涯中逐漸確立的呢?

石小梅:只有折子戲才可以留下來,是我學戲的時候就意識到的一個問題。年輕的時候就曾有老師教誨我,折子戲是取之不盡的寶藏,我未來一定會從中受益匪淺。的確,我們看到今天一直上演的《牡丹亭》,觀眾最愛看的還是那幾出最著名的折子戲。所以,我們在創作《桃花扇》的時候也是以折子戲思維來創作的,最終以全本《桃花扇》和“一戲兩看”《桃花扇》的方式并行上演。“省昆”創作的《紅樓夢》也是這樣的思路。我想,這種折子戲的思維,或者以折子戲連綴起全本大戲的創作方法,是三十年來我們越來越堅定的信念,同時,這其實也離不開當今觀眾的口味。

北青藝評:折子戲思維不是以講故事為目的,而是以表演為核心,可以這樣說嗎?

石小梅:折子戲是非常講究表演細節的,就一兩個演員在臺上表演,靠什么來吸引觀眾?就是靠演員的表演。所以折子戲創作的思維自然以演員為核心。

北青藝評:石小梅工作室和“春風上巳天”的作品,都有一個以您為核心的說戲人團隊,這個品牌的審美風格和創作理念的核心是什么?

石小梅:2013年創立的“春風上巳天”是和石小梅工作室緊緊聯系在一起的,應該說我們這個團隊對藝術的領悟、藝術的方向、藝術的審美都是一致的,所以才可能成為團隊。十年來我們始終在前行,1991年版的《桃花扇》還是有舞臺布景的,還有花花綠綠的扇子,從2013年到現在,“春風上巳天”品牌下的演出都是黑底幕,這樣處理的目的就是要凸顯演員,戲曲舞臺就是一個看演員的舞臺。所以,“春風上巳天”不主張大制作,這也是我們未來會延續的風格,我們認為這是昆曲舞臺最高級的呈現。

北青藝評:“春風上巳天”現在已經成為一個很響亮的昆曲品牌,江蘇“省昆”的演員已經基本形成了代際傳承,一批年輕的演員嶄露頭角,“南昆風度”四個字也成為“省昆”的標簽。那么,“南昆風度”究竟是什么,這可以視作江蘇“省昆”獨有的風格嗎?

石小梅:我認為就是指一種演唱的規范。昆曲是很講究的,唱念尤其要講究,比如入聲字、中州韻等等,要有昆曲自己的味道,同時表演也要細膩,不能放過每一個可供演員發揮的細節。“南昆風度”既是我們的起點,也是我們給自己定的目標,它也是我們“省昆”昆曲人心中昆曲真正的樣子。

先修舊如舊

再整新如舊

北青藝評:您怎么看待創新、創造呢?

石小梅:我不是絕對守舊的人,人活在當下,一定要接受新的東西,我們要有一定的創新,但是我想步子不能太大。我演的一定和我老師演的不一樣,這就是創新的空間。只是創新一定是在傳統的基礎上進行的,離開了傳統,創新就是癡心妄想。我們“春風上巳天”走了十年,也不是一上來就是演新創作品的,而是從《牡丹亭》《白羅衫》這些整理改編的傳統戲一步步開始的,然后是整新如舊的《桃花扇》,再后來2017年開始有了“一戲兩看”《桃花扇》,有了《世說新語》折子戲等等。在舞臺方面,我們以前有布景,現在就是黑底幕,這些都是一步一步形成的風格。所以,對于昆曲人來說,慢下來,一步一個腳印地走,而不是急匆匆、鬧哄哄地走,就是我的想法。

北青藝評:最近江蘇“省昆”接連創排了三部現代戲,您認為昆曲現代戲適合捏戲這種創作方法嗎?

石小梅:現代戲也應該是從傳統中拿來的,“省昆”的現代戲之所以得到了大家的肯定,其實是與演員對傳統的繼承和自身創造力分不開的。現代戲創作離不開從程式里拿東西,也沒有忘記昆曲之本,這包括用韻白念白,包括編劇羅周完全按照曲牌體來寫唱詞,包括我們的遲凌云老師、孫建安老師遵循昆曲傳統來訂譜。不過,我覺得還可以更好,昆曲創作的過程就是不輕易放棄每一個細節的過程,以我的標準衡量,如果這幾部現代戲能夠再多用一些程式,可能會更好。

北青藝評:張庚先生曾經在1991年寫過一篇談您的表演藝術的文章,對您的評價很高,提到戲曲演員應該具備的三點:扎實的基本功、演出自己的風格、善于創造多樣的人物形象。您如何評價自己的風格,以及創造多樣人物的能力?

石小梅:我是從來沒有滿足過的。我的藝術經驗、我對昆曲的認知都在隨著年齡向上生長。我經常在夜深人靜的時候琢磨人物,哪怕有一點點新的東西被琢磨出來訴諸舞臺,成為一個發光點,都令我興奮。當年張庚老師說我在塑造人物方面很有多樣性,是對我的夸贊。不過,我一直認為每一個人有自身的特點,即使老師傳給你的老戲,也可以在規范之中發揮每一個演員對人物的理解揣摩和創造。

(本文作者為中國藝術研究院副研究員、北京市文聯2021年簽約評論家)

供圖/石小梅工作室

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com