在一家有著73年歷史的老國企里,有這樣一批年輕人,他們有的常年在中國最極端、艱險的環境下奔波,走遍了茫茫戈壁,巍巍昆侖;有的廢寢忘食搞科研,要“把自己逼瘋、把對手逼死、讓客戶爽”;有的遠赴海外學習先進技術,讓外國人從不以為然到豎起大拇指……這些,都是發生在山東濰柴的“濰柴青年科技創新團隊”里的故事。

(濰柴動力生產車間 資料圖)

經過幾十年的發展,濰柴從偏隅山東濰坊的單一發動機工廠,發展成為一家跨領域、跨行業經營,擁有動力系統、智能物流、汽車業務、工程機械、豪華游艇、金融服務六大業務平臺的國際化集團,離不了這些80后、90后年輕人的努力。這些年輕人因為熱愛,從天南海北匯聚到濰柴,眾人拾柴火焰高,他們依靠自身的努力和團隊的力量,不斷攻克技術難點,在這個過程中,有人甚至獻出了自己寶貴的生命。

濰柴“三高試驗隊”的豐東旭、于超、趙蒙生,濰柴林德液壓的楊國璽工程師和濰柴電控所的趙中煜博士,就是“濰柴青年科技創新團隊”中的典型代表。

熱愛:為了“做世界上最好的發動機” 他們攀上5200米的高原 經歷了生離死別

在冬季的內蒙古海拉爾,氣溫跌破零下40度,一名隊員趴在車底,全身貼地,俯臥在堆積了厚厚白雪的地面上,小心翼翼地布置了十幾個傳感器后,他嘗試摘下手套以加快工作進程,卻不小心碰上極度低溫的車架子,手上瞬間就被粘掉了一層皮,等到了暖和的環境里,鉆心蝕骨的痛感一陣陣襲來。類似的經歷對濰柴“三高”實驗隊全員來說,卻是再平常不過的事情。

(濰柴“三高”試驗隊 資料圖)

為了“做世界上最好的發動機”,濰柴每年由優秀青年科技人員組成的“三高”試驗隊,在冬季最低氣溫零下45℃的黑龍江黑河、夏季最高氣溫50℃的新疆吐魯番,乃至海拔5200米的青藏高原,都留下了足跡。地震、冰雹、強沙塵暴等生與死的嚴酷考驗,這支年輕的隊伍沒少碰到過。

所謂“三高”試驗,就是指在高溫、高原和高寒區域的極端環境下,測試發動機的各項性能。這也是發動機研發的最后一環,對新款發動機能否第一時間占領市場至關重要。

如果說高溫和高寒考驗的是人的意志,那么在高原上,不僅要考驗三高試驗隊隊員的意志,更是挑戰生命的極限。在5200米的高原上,隊員們頭暈惡心、心慌無力、鼻子流血,都是常有的事。可這一切,相對于死神的威脅,實在不算什么。

(濰柴“三高”試驗隊 資料圖)

2011年10月13日,三高試驗隊的豐東旭、于超、趙蒙生已經完成了所有高原試驗任務,但他們主動要求再試一次,再爬高一點,再多拿回一些更有價值的數據,把這款發動機的高原性能做到最優。“數據,那可是發動機的生命啊。”豐東旭曾這樣說。但就在第二天,他們在試驗途中遭遇意外交通事故,三人全部遇難。遇難時,豐東旭、于超年僅28歲,趙蒙生年僅26歲,三條年輕的生命,永遠留在了青藏高原上……

十五年來,平均年齡不足30歲的三高試驗隊,一次又一次的在最艱難的極限生態條件下采集數據、捕捉問題、排除故障。十五年過去了,總共有1000多人參加過這支光榮的隊伍,三高試驗隊在“三高”地區的時間累積超過2000多天,進行了260個發動機品種的試驗,采集和標定了幾十萬組數據,建立了獨一無二的發動機數據庫。正是基于這些極限試驗,濰柴發動機的各項技術指標,已經達到世界一流水平。

專業:破解中國液壓技術的“鎖喉之痛” 他讓德國人從不以為然到稱贊不已

長期以來,中國的高端液壓件依賴進口,液壓技術是中國裝備制造業的瓶頸,被業內稱為“鎖喉之痛”。國外供貨商的一次打壓或限購,就會使國內企業陷入半停產狀態。

2012年,濰柴并購了全球高端液壓技術領導者——林德液壓。為推動高端液壓技術在中國的落地,濰柴選拔了七名優秀的年輕工程師到德國去學習交流,楊國璽正是其中成績最突出的一員。到達德國后,迎接他們的卻是德方的“冷漠”。

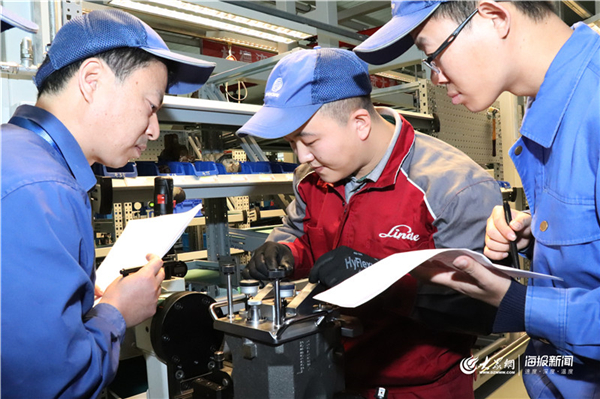

(林德團隊 資料圖)

濰柴林德液壓(中國)有限公司副總經理李杰告訴記者,一開始,他跟德國工程師討論工作,德國工程師總是禮貌地說聽不懂,能不能再說一遍?其實是一種對中國工作人員的不認同。

類似的情況隨著中國工程師們的努力,變得越來越少。楊國璽曾主動率領團隊與德方協商,根據不同產品的特點,整理出上百種模型,花費3個多月時間建立起三維模型庫,使得原本需要幾個星期才能完成的匹配工作縮短到了2個小時。不斷地努力,最終換來了德方對中國理念的認同和贊許。

2017年,為了實現高端液壓技術自主,濰柴啟動了“發動機+林德液壓”的動力總成項目。作為中國團隊技術負責人,楊國璽要在一年內完成樣機驗證。很多人都認為這不可能完成,但楊國璽卻說:“人生能有幾回搏,拼了!”

(林德團隊 資料圖)

“我每次見到他,他都是一路小跑,吃飯的時候,一手拿著卷餅,另一只手還握著鼠標。”同事陳巖回憶道。終于,2018年6月30日,樣機調試成功。看著整車一點點動起來,楊國璽覺得,所有的付出,都值了。

但是,楊國璽的身體出現了異常,發燒的次數越來越多。發燒到39度,他還堅持到客戶那里去解決問題。在家人和同事們的極力勸說下,他才去醫院檢查,但沒想到這一去竟是永別。2019年6月9日,楊國璽因突發疾病不幸去世,年僅32歲。

聽到這個噩耗,德國同事紛紛發來郵件表示悼念,并自發組織捐款。德國研發中心負責人Dr.Tibari動容地說:聽到這個消息我非常難過,難以用語言表達,我們失去了一個好工程師、一個好朋友。

奉獻:為“中國芯”舍小家為大家 生病也要參加技術討論

“每一臺轟鳴的濰柴發動機記得你,每一臺奔騰的‘中國芯’記得你,你的心永遠和‘中國芯’一起跳動。”趙中煜的妻子袁藝說起丈夫,忍不住哽咽了起來。

2010年,帶著對未來的美好憧憬,趙中煜夫妻倆從北京來到濰柴。在到濰柴報到的火車上,趙中煜就接到了電控所同事的咨詢電話。五個多小時的車程里,趙中煜一直不停的查資料,研究解決方案,一到濰坊就急匆匆的去了工作現場。那時,趙中煜剛新婚不久,妻子袁藝希望倆人能經常在一起。可趙中煜太忙了,好像工作永遠也忙不完一樣。

趙中煜對電控事業有著近乎癡迷的熱愛。自主電控系統是發動機的“大腦”,是讓一臺車有生命力的核心和關鍵,被稱為“中國芯”。長期以來,自主電控系統一直被國外壟斷,是國家急需突破的一大難題。

(濰柴電控團隊 資料圖)

“科技競爭就像短道速滑,我們在加速,人家也在加速,最后要看誰速度更快、誰的速度更能持續。”趙中煜說,早一分鐘突破,就能夠早一點為民族動力裝上“中國芯”。也正因為這樣的責任感,趙中煜和電控所的同事幾乎把所有的精力,都傾注在了研發事業上。

努力終有回報。2012年5月,濰柴自主電控系統正式發布,這是我國首款自主研發的高壓共軌電控系統,打破了國外一直以來的技術封鎖,真正有了屬于自己的“中國芯”。同時,趙中煜主持的高壓缸內直噴發動機電控系統自主化項目開發成功,填補國內在這一應用領域的空白,成為中國天然氣發動機發展史上的一個里程碑。

可沒過多久,趙中煜就病倒了。在等待去北京手術的日子里,他還是照常工作。有一次,電控所同事開會討論一個技術難題,他拖著虛弱的身體執意要參加討論,好像只有工作才能讓他忘記病痛。只是,誰也沒有想到,手術以后,他再也沒有站起來,再也沒有回到他無比熱愛的工作崗位上。2017年4月16日,趙中煜因病去世,年僅38歲。

(濰柴動力生產車間 資料圖)

“兩年了,每當我來到裝有‘中國芯’的發動機前,我感覺這就是他生命的延續。”袁藝對記者說。如今,濰柴電控ECU市場配套量超過60萬臺,市場占有份額持續擴大,為我國高端動力換上了“中國芯”,我國自主的電控系統的發展也不再受制于人。

五位年輕人的故事讓人垂淚,但“濰柴青年科技創新團隊”中的每一個年輕人,都在努力拼搏,這也讓人看到了希望。也正是濰柴鼓勵探索、寬容失敗、尊重人才、尊重創造的氛圍,讓這些年輕人愿意在濰柴這個平臺上發光發熱。

(濰柴“三高”團隊 資料圖)

今天的濰柴,在全球搭建了24小時“日不落式”協同研發平臺;從美國的芝加哥、底特律、硅谷,到德國的亞琛,再到日本的東京,濰柴在全球多地設立前沿科技創新中心。組建起5000多人的研發隊伍,研發中心無總部概念,哪里有人才,研發中心就建在哪里,濰柴對人才不求所有,但求為我所用。

此外,濰柴連續十五年大規模引進優秀畢業生和全球中高端人才,發動機板塊研發技術人員達到3441人,占在崗人員的21.5%。而這些人,也正成為濰柴青年科技創新團隊的骨干,踐行著濰柴“心無旁騖攻主業”的目標。

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com