針對質疑,目前已有7篇論文的作者進行了回應,其中3篇論文作者承認存在圖像誤用,4篇論文作者通過原始圖像進行說明,其中一些回應已得到質疑者的認可。

圖片來源:視覺中國

文|牛其昌

南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤近日被曝多篇論文涉嫌造假。界面新聞記者注意到,截至目前,科學論壇PubPeer網站上能檢索到圖像異常、作者署名包括曹雪濤的論文已超過60篇,已有7篇論文的作者針對質疑進行了回應,其中3篇論文作者承認存在圖像誤用,4篇論文作者通過原始圖像進行說明,其中一些回應已得到質疑者的認可。

美國當地時間11月13日,署名為Elisabeth Bik的用戶在社交媒體上公開指出,一位在中國赫赫有名,并擔任某頂級高校校長的學者的多篇論文中發現疑點,懷疑是生物醫學領域常見的“用 PS 代替做實驗”的數據造假行為。

Elisabeth Bik隨后連續分析了曹雪濤參與完成的350篇論文,并將她認為存在圖像異常的60余篇論文發布在PubPeer網站上,指出上述論文中蛋白質印記、流式細胞術等分析結果存在異常相似。

公開資料顯示,Elisabeth Bik曾供職于斯坦福大學醫學院微生物學和免疫學系,2016年辭職后專門致力于研究論文圖像偽造問題。

據美國《The Scientist》雜志發布于2019年5月的文章《Eye for Manipulation:A Profile of Elisabeth Bik》介紹,Elisabeth Bik稱自己在過去的5年里,花了大約5000個小時檢查論文。在這個過程中,她發現了2000篇存在問題圖片的文章。2016年,她和另外兩位研究人員,Ferrol Fang和Arturo Casadevall曾發布文章,在20000多篇論文中篩選出784篇存在不當操作的蛋白印跡證據,其中便包括曹雪濤參與的多篇作品。

公開資料顯示,曹雪濤1964年出生,主要從事天然免疫與炎癥的基礎研究、腫瘤免疫治療應用研究,本科就讀于第二軍醫大學,26歲時被授予博士學位,28歲破格晉升為當時我國最年輕的醫學教授。32歲晉升為博士生導師,33歲擔任全軍免疫與基因治療重點實驗室主任,41歲成為當時最年輕的中國工程院院士。曹雪濤2017年至今擔任南開大學校長,全面負責學校教學、科研和其它行政管理工作,11月16日,他剛剛被增選為國際歐亞科學院院士。

Elisabeth Bik強調,她無法百分百確定論文中的問題圖片來自于復制或人為修改,只是找到其中的相似之處并提出質疑,并不是指控曹雪濤等人學術造假。她還表示,學術打假對于她起初只是一種興趣,每周會花12個小時的固定時間去研究,后來則變成了一種激情(passion)。如今她已經全身心地投入到研究圖像造假的問題中,并作為一名無償志愿者來完成這一切。

針對Elisabeth Bik在PubPeer上的提出的質疑,界面新聞記者注意到,目前已有7篇論文的作者進行了回應。

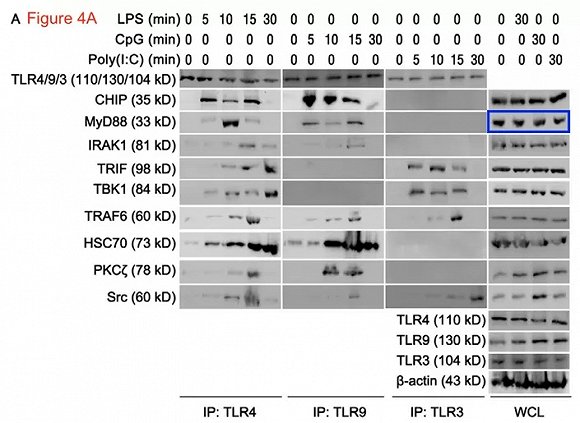

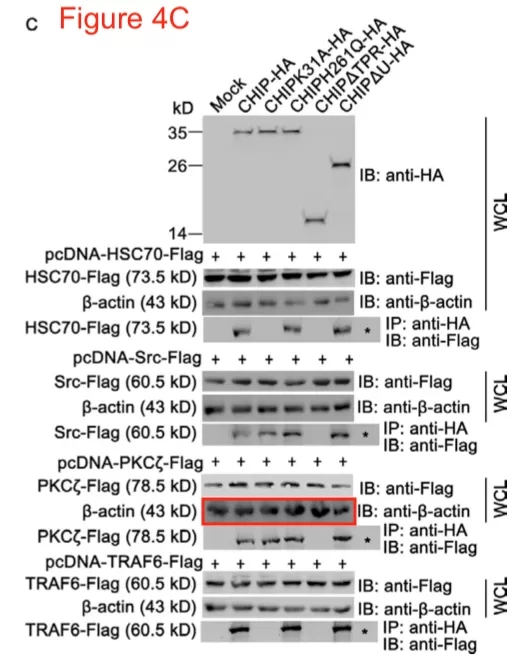

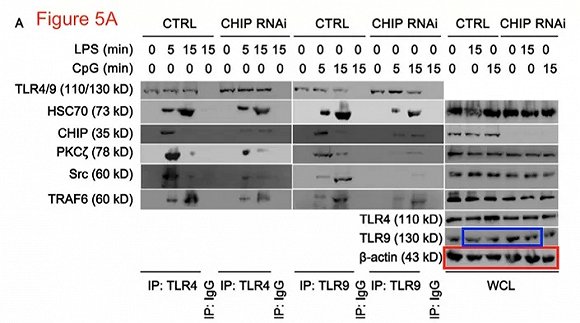

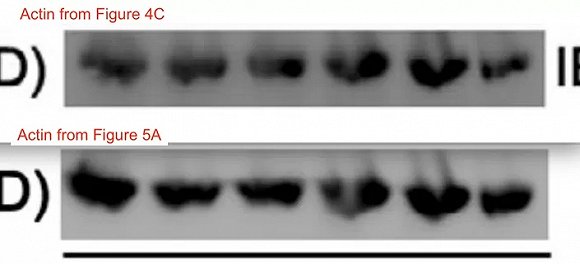

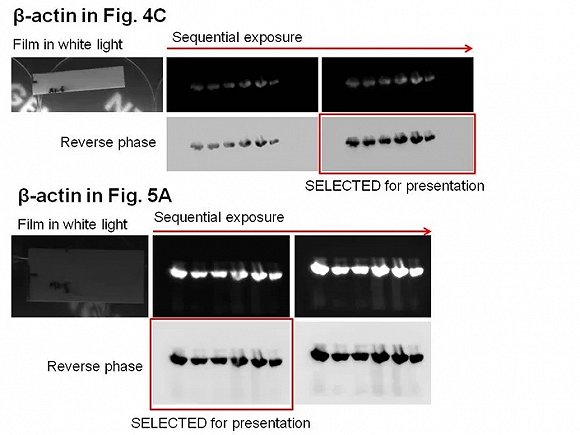

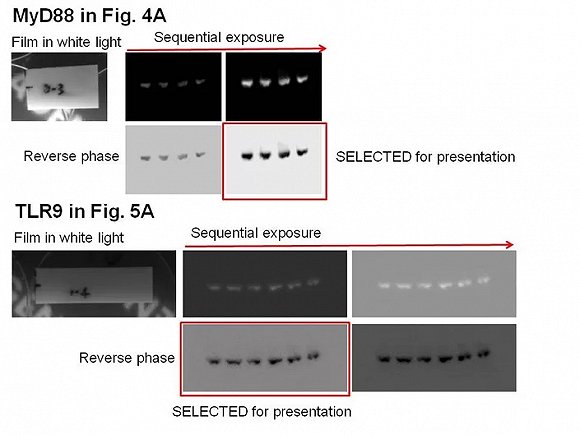

以論文《E3 ubiquitin ligase CHIP facilitates Toll-like receptor signaling by recruiting and polyubiquitinating Src and atypical PKC{zeta}》為例,Elisabeth Bik指出,從紅色區域看,圖4C中的一個b-actin片段與圖5A中的b-actin面板意外類似;從藍色區域看,圖4A中的MyD88片段之一顯示與圖5A中的TLR9片段中的形狀幾乎一致。而從紅色片段的對比來看,盡管曝光度非常不同,圖像也不完全一致,但在帶狀的形狀上有顯著的相似之處(如上圖所示)。

對此,上述論文作者——第二軍醫大學教授陳濤涌回應道,針對這個問題,我們仔細檢查了原始數據,現在可以解釋圖像之間的相似性:上圖顯示了圖4C與圖5A中β-肌動蛋白的原始數據,最后選擇紅色矩形的圖像進行展示。

陳濤涌表示,上圖顯示了圖4A(對于MyD88)與圖5A(對于TLR9)的原始數據,最后選擇紅色矩形的圖像進行展示。基于上述圖示,很明顯,圖4A、圖4C和圖5A中的結果數據來自不同的凝膠和薄膜,盡管它們偶然看起來相似。

對此Elisabeth Bik表示認可,“非常感謝提供的原創影片,并打消了我的顧慮。”

界面新聞記者梳理發現,除上述論文外,還有3篇論文作者提供了原始圖片回應了Elisabeth Bik的質疑。

此外,包括《The methyltransferase PRMT6 attenuates antiviral innate immunity by blocking TBK1–IRF3 signaling》在內的三篇論文作者均承認,存在圖像誤用等錯誤。

在此之前,作為多篇論文的通訊作者,曹雪濤曾在PubPeer發文回應質詢稱,依然對所得出的科學結論的有效性、優勢以及可重復性充滿信心。此外他還表示,會把這些事情查一下,給大家一個回復。

談及涉嫌論文圖像造假現象,一位不愿透露姓名的國內醫學界專家對界面新聞記者表示,原則上應對問題論文進行撤稿,但是如果確實沒有對結果產生直接影響,也不一定非要撤,這取決于雜志編委會。“編委會一般會與作者取得聯系,并請同行專家進行評估,然后再確定是否撤稿。”

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com