明天和意外,你永遠不知道哪一個先來。

一夜未眠,萬千往事都到眼前。

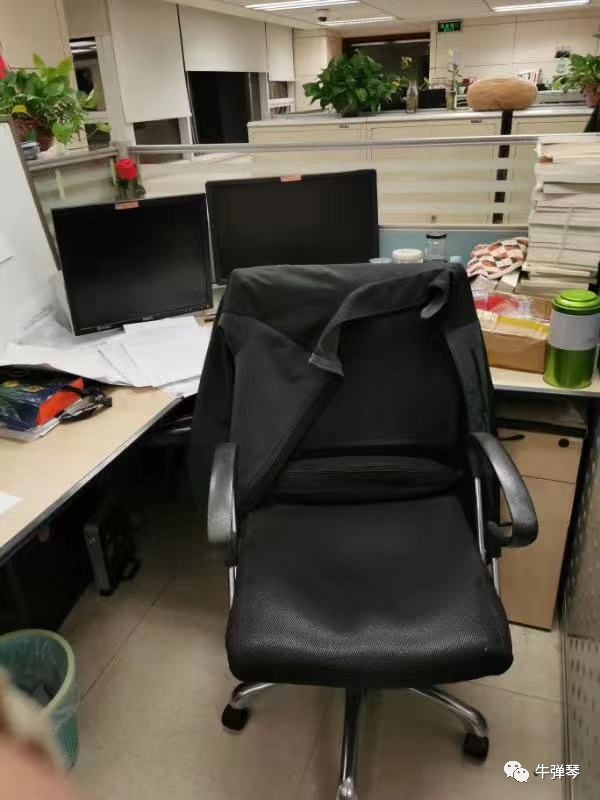

因為就在昨天,一位老同事突然走了,留下一張照片在同事間刷屏:黑色外套還搭在他的轉椅背上,但他永遠走了,心梗突發再也不能回來。

沒法不悲痛,畢竟他還遠沒到退休的年齡,畢竟我們還有過很多的共同經歷,共同當新華社的駐外記者,當編輯,寫特稿,互相毫不留情的譏諷……

但徐勇,真不是一個普通的新華社記者。

看到很多年輕同事的追憶,追憶徐勇改稿時的嚴厲,甚至經常性被他罵哭。

但罵人是有資歷的。他一直在寫作,當記者時寫,當編輯時也寫,當國際新聞專特稿負責人時,也還在寫。

以前,還多少有幾十塊錢稿費;后來再沒有稿費了,他也寫。

在新華社在中央媒體中,一直這樣在第一線寫作的記者或編輯,應該也不少;但像他這樣拼、這樣資歷還寫一些小稿件的人,真的不多。

這一點,我很敬佩他。

我開始寫國際特稿時,相對時間較早,反正比他要寫得更多一些。一天寫個1000字,是家常便飯。他是編輯,更多是約稿,約我們寫稿,看你寫得好,會偶爾夸幾句,更多時候是罵人,中文夾雜著英文,罵這個編輯寫得實在太差,罵那個頭頭怎么總還有低級文字錯誤。

哪個人前不說人,哪個背后沒人說。這也是當時的切身感受。

新華社報道有新華社報道的體例,但新華社國際特稿也有新華社國際特稿的風格,后者因為長期是徐勇在主管,很多是深深打上徐勇烙印的。

比如:

短句,能短則短。

少用形容詞,多用直接引語。

穿插使用背景,避免長篇累牘。

這樣的風格,鍛煉了很多新華社的年輕人。他們寫的國際新聞,普遍洗練,干凈,一目了然。

很大程度上,這不就是現在的新媒體風格嗎?

所以說,新華社做新媒體,其實是有基因的。

但徐勇很固執,一些年輕同事就回憶,他改稿很嚴厲,“的地得不要留,形容詞要刪掉”。你不聽從,往往要接受他一頓訓斥。

20年前,圍繞著特稿文章風格,我記得和他爭吵過很多次。最后誰也說不服誰,自詡文章很好的他,氣得哼哼唧唧。年輕的我還補刀:我真不佩服你的文章,但我佩服你長期默默資助貧困的學生……

這件事,很多人可能還不知道,但是他親口告訴我的:他資助了幾個西部的小女孩,一年給他們補貼多少多少。

當時大家手頭都不寬裕,我還處于一人吃飽全家不餓的階段,但真的,對他立刻肅然起敬。這樣的記者,應該也不多。

當時大家都很單純,雖然我比他小不少,雖然不善言辭的我時常說話不中聽,但他似乎也從未放在心中,該嘲諷時會毫不留情嘲諷,當年我去耶路撒冷常駐,他主動開車送我到了首都國際機場。

車很小,行李擠得滿滿當當,瘦削的他在前面彎著腰開車,我在后座擠得只能坐半個身子。當時心里真的很感動,他從來沒當過我的領導,算起來,我也只是一個同部門的小輩,能這樣送你去機場的人,真的能有幾個?

后來,大家各自在海外常駐,偶爾有聯系,更多只能看到彼此的稿件。再后來,偶爾在單位碰到,他依然瘦削,依然喜歡抽煙,依然總是弓著個身,很多頭發都白了。

那么帥那么年輕的人,也漸漸地老了。

但我萬萬沒想到,就在昨天,他突然心梗走了。只剩下他常穿的那件黑外套,還搭在自己工位的椅背上。

不禁悲從中來,長夜漫漫,一遍一遍地刷朋友圈,看同事們的各種悲傷。

看到一位領導的感慨:

且不說眾人贊你的博學 且不說眾人憶你的博愛 且不說眾人嘆你的搏命 單說 凌晨一點你在工作平面 總要默默地 挨個關上其他工作片 下班后未滅的燈 單說 改完稿子你躬身座位上 總是仔細地 逐頁挑出廢紙箱子里 背面還能用的紙 誰能告訴我 這樣的職業人 你走了 還有誰

也是在昨天,和幾位老友相聚,他們聊起京城媒體圈的是是非非。我靜靜地聽著,因為長期駐外,雖同樣是記者,但身邊很多情況,是不大一樣的。

歸來路上,就聽到了這個噩耗。

徐勇是一個不普通的新華社記者,但其實也是一個普通的新華社國際編輯。他就是這樣兢兢業業地工作,哪怕很資深了,還在寫稿改稿;他也有很多牢騷話,但從來不忘自己本職工作,總是在打磨著自己的稿件。

這些年,因為寫牛彈琴公號,不少朋友詢問,你每天寫那么多,苦不苦?

坦率地說,這不是我最苦的時候。最苦最累的時候,是我當駐外記者的時候。

每天,各種各樣忙不完的工作。在耶路撒冷工作的時候,正是巴以沖突最激烈的時候,三天兩頭的爆炸,有時候在家里聽到“哐當”一聲,肯定又自殺式爆炸了,走出去一看,就是血肉模糊的場景。剛開始還各種惡心、不適應,后來也有點麻木了,有一次,正在理發呢,剪到一半,爆炸了,趕緊飛奔去采訪報道了……

作為駐外記者,我們要寫中英文報道,中文要寫快訊、簡訊、詳訊、綜述、新聞分析、評論、特寫,英文還有更多的滾動,往往寫到你看著電腦,就像看著前世的冤家。

在所有記者中,毫不夸張,最辛苦的就是新華社的記者了。當時我們特別羨慕報紙記者,報紙有版面,你寫太多也不會有那么多版面,過了截稿時間也就不用忙了;哪像新華社,沒有版面的限制,沒有發稿時間的限制,你就是一個發稿機器。

徐勇也肯定一樣,他后來長期在舊金山駐外,寫了一篇又一篇的稿件。回國后,繼續寫著新華社的國際特稿。

輾轉反側中,又翻找出他散落在互聯網的文章,讀著他簡短洗練的文字,仿佛看到他就在面前……

人世無常,不該走的人,卻總是這樣匆匆走過。留下哀傷的我,黑夜里匆匆寫下這篇蒼白的文章,繼續供他批評嘲諷。

記者編輯,真不能太拼太熬夜,真要注意身體啊!

看到一位同事泣語:那么喜歡一直在路上的徐勇,以這種方式離開,或許,他真的太不喜歡退休。

但到那邊,還是先休息休息吧!

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com