初秋走進(jìn)朱家裕,這里的一切都讓我感到震驚,我好像走進(jìn)陶淵明筆下的世界,“曖曖遠(yuǎn)人村,依依墟里煙。狗吠深巷中,雞鳴桑樹顛。”古風(fēng)古貌的古村落,活化石一般在我面前緩緩展現(xiàn)出來(lái)。

朱家峪背靠青山,以山為屏,整個(gè)村子依著山勢(shì)緩緩而上。如一首逶迤的古體詩(shī),詩(shī)趣盎然。它古老的不能再古老了,村落中似乎還飄散著上古時(shí)期的炊煙,回放著晉朝時(shí)的雞鳴,脆響著明朝時(shí)喜慶的鞭炮和大清時(shí)鳴道的銅鑼。

這樣一個(gè)小村落,皇帝的圣諭曾經(jīng)千里奔馬飛奔到此,曾經(jīng)有人身著紅袍在這里跪受皇恩,這里曾經(jīng)舉人進(jìn)士多得燦若星辰。

朱家峪,江北才子之鄉(xiāng),你奇異的風(fēng)水到底在哪里?

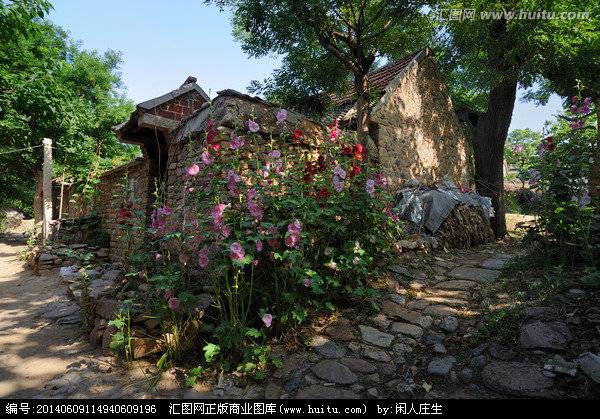

它除了古老,只有古老。它告訴你的,是滲透了歲月的青石古道,青石瓦屋,歲月的沖蝕下,木門斑駁,灰瓦疊翠,粉墻似霜。時(shí)間已凍結(jié)了這里的一切。 背靠青山,腳登碧水,它鎮(zhèn)靜的坐在群山的懷抱里。聚天地之靈氣,吸日月之精華,它得天獨(dú)厚。

這里的一切皆與“文”字有著姻親。這里有文昌閣,西南有文峰山,它們正好遙遙相對(duì),“魁星點(diǎn)狀元,文星主仕途”多么美麗的寓意。崇文尚墨,是這里風(fēng)水的根本。而且筆墨紙硯樣樣俱全。

村南有一座山叫筆架山,形似筆架,村里才子多,錦繡文章盛,開天辟地,大筆如椽,自然需要一座山來(lái)做筆架。 有山水相輔,這座偏僻山村里,學(xué)子摘星奪魁、文運(yùn)亨通。

是誰(shuí)人在這里居住?與皇帝同姓,和圣人連宗,與孔孟衣缽相承,這里便是朱熹的后世子孫們,一支從明朝時(shí)遷徙到此的朱氏家族。

朱氏家族選定了這里,在自然山水環(huán)境上做足了文章,還把老祖宗的心思播撒得到處都是。 武陵人進(jìn)桃源時(shí)經(jīng)過(guò)了一個(gè)山洞,山洞應(yīng)該是沒(méi)有什么內(nèi)涵吧?但是進(jìn)朱家峪似乎更要隆重些。

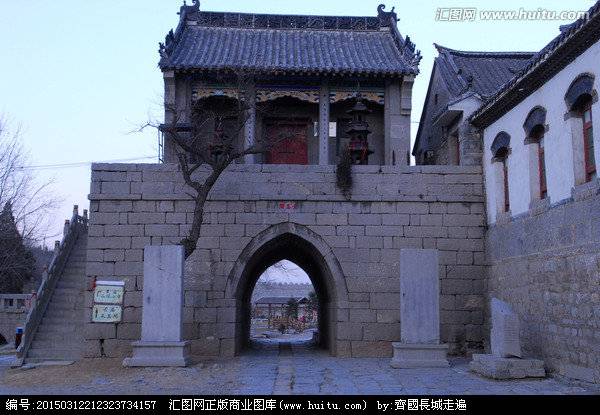

村東是一座巍峨的古圩子墻和一個(gè)高大的拱形石門。三進(jìn)門,中間為“禮門”,門庭上面嵌有青石匾額,書“禮門”二字。友人告訴我禮門的名字源自于《孟子。萬(wàn)章下》:“夫義,路也;禮,門也。惟君子能由是路,出入是門也。”連這里的老人和小孩都知道要“進(jìn)禮門,行義路”,做人必須知義明禮。

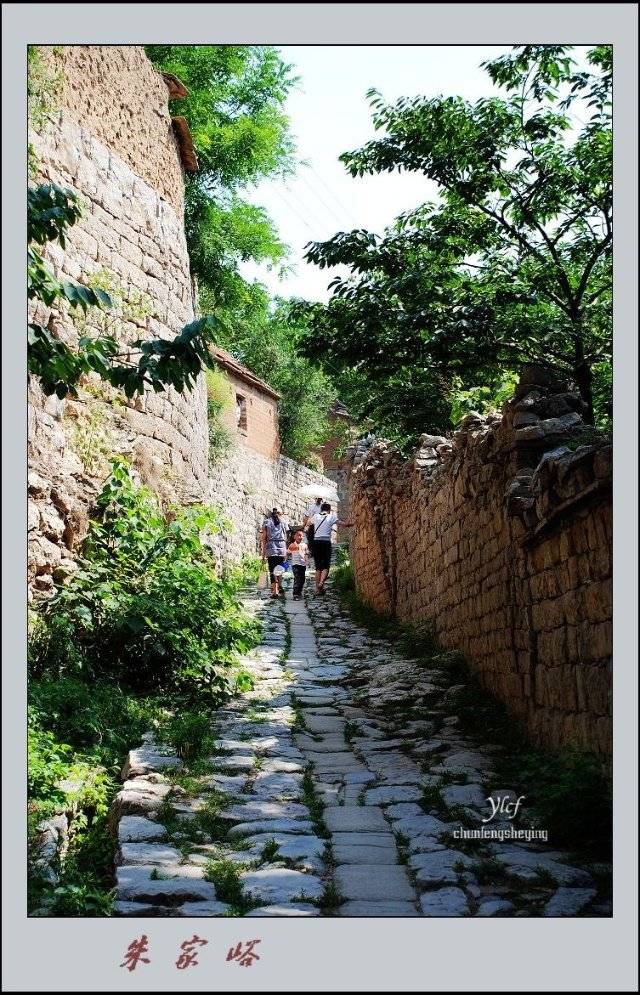

穿過(guò)禮門,在泛著幽光的山石古道緩緩上去,旁邊是用石頭壘起的石墻,墻上石縫間生長(zhǎng)著不知名的小草,把石墻點(diǎn)綴得綠意闌珊。墻內(nèi)綠樹掩映,綠色盈人。斑駁的石砌老屋,漆黑的木門,凹凸不平的石道,讓我浮躁的心,變得沉靜起來(lái)。

有坐在古松下納涼的老人,陽(yáng)光透過(guò)松柏,細(xì)碎的光斑灑在他們臉上,寫滿了歲月的滄桑。看到我們這些不速之客,他們沒(méi)有好奇,沒(méi)有驚慌,也沒(méi)有排斥,只有一份深邃的寧?kù)o寫在臉上,眼神中溢滿了慈祥,望著這樣的眼神,仿佛尋覓到先賢們圣慈的目光。

淳樸的民風(fēng),深厚的文化底蘊(yùn),讓朱家峪成為一部厚重的書典,任世人閱覽。

尤其電視劇《闖關(guān)東》在這里拍攝以后,以朱開山為代表的朱氏家族的傳奇故事和鐵漢精神更為震撼人心。歷史賦予它太多的內(nèi)涵,它和《紅樓夢(mèng)》一樣包攬萬(wàn)象,堪稱一部立體的《紅樓夢(mèng)》。當(dāng)然,這里面沒(méi)有賈寶玉和林黛玉,也沒(méi)有那群紅樓姐妹,更沒(méi)有雕梁畫棟,它只是素樸天然,依山而建,取石而成。“勿營(yíng)華屋,勿謀良田”,“耕讀傳家”,這是它凝固的精神。

明代以來(lái),雖經(jīng)六百余年滄桑,依然保存著原來(lái)的古橋、古道、古祠、古廟、古宅、古校、古泉、古哨等建筑格局。包涵著政治、歷史、民族、宗教、文化、園林、建筑、藝術(shù)、自然、地理等科學(xué)知識(shí)和社會(huì)文化知識(shí)。

撫摸著這里的樹木山石,好似走進(jìn)了歷史。

跟著友人首先登上了文昌閣。文昌閣是這里的標(biāo)志性建筑,下筑閣洞,上建閣樓。造型古樸壯觀,全用大青石筑成,三間瓦屋,飛檐凌空,閣檐上有“學(xué)宮仰止”匾額,廊柱刻有楹聯(lián)“文閣覽勝?gòu)V聚日月之精華,慧眼識(shí)英大開天地之文章。”里面供奉的是文昌帝君,也就是文曲星,看得出,朱氏家族崇尚讀書,這在北方以農(nóng)耕為主的農(nóng)村里,它的理念是超前的。它的文化底蘊(yùn)就顯得格外深厚。正是這樣一種尚學(xué)之風(fēng),才使得偏僻的小山村出了不少舉人、進(jìn)士。

光緒年間朱氏家族中朱鳳皋考取了五品舉人。另一位學(xué)子朱逢寅自幼聰明好學(xué),屢試屢第,由秀才考至廩生、貢生,中年在家里設(shè)立私塾,他培養(yǎng)的眾多弟子在各方面都很有建樹。最得意的兩名弟子劉元亮任清末翰林院編修主持,劉仲度任奉天總兵,兩位學(xué)生一文一武,均為高官,名震天下。朱逢寅被光緒帝欽命為明經(jīng)進(jìn)士。

清末至民國(guó)年間,村中私塾達(dá)十七余處,先后有文峰小學(xué)、女子學(xué)校和山陰小學(xué)。二十世紀(jì)初,朱家峪開始有了新式教育。開明人士朱連拔、朱連弟創(chuàng)辦了朱家峪女子學(xué)校,讓女孩子進(jìn)學(xué)堂,這在當(dāng)時(shí)的農(nóng)村,是極為罕見的。

友人說(shuō),這里真可以算是活的教科書了,堪稱民族文化的標(biāo)本。

走出文昌閣,看到了山陰小學(xué),青石根基,白墻灰瓦,四進(jìn)院落。十二條校訓(xùn)寫在墻上,白墻黑字,格外醒目:“忠勇為愛國(guó)之本,孝敬為齊家之本,禮儀為處世之本,仁義為道德之本——”完全是以儒家學(xué)說(shuō)為核心,秉承了孔子的思想。

出山陰小學(xué)向南,有朱氏家祠、女子學(xué)校、進(jìn)士故居和關(guān)帝廟等坐落街道兩側(cè)。

沿途但見墻邊街角有石碾石磨,竹筐,堆放的柴草、稻草, 讓人想起朱子家訓(xùn):“黎明即起,灑掃庭除。一粥一飯,當(dāng)思來(lái)處不易;半絲半縷,恒念物力維艱 ”朱氏家族身體力行,踐行著祖先的教誨。“詩(shī)書不可不學(xué),禮義不可不知。子孫不可不教。”朱氏家族一直秉承著這一理念。

朱氏家族崇尚文化,也推崇義勇。村內(nèi)的關(guān)帝廟,在石墻內(nèi)鑿建而成,里面有關(guān)公塑像。石柱上鐫刻有一副楹聯(lián):“文官執(zhí)筆安天下,武將揮刀定太平”,橫批為“亙古一人”。這種忠義驍勇,澆筑了朱氏家族的錚錚鐵骨。清末戰(zhàn)亂頻繁,朱氏家族依然拿起武器駐守在圩墻上,使匪盜不敢上前半步。

終于看到了那棵六百多年的大槐樹了,樹冠碩大,枝繁葉茂,吐露著百年滄桑。《闖關(guān)東》的許多場(chǎng)景都是在這棵大槐樹下拍攝的。大槐樹的東側(cè)有兩個(gè)四合院,據(jù)說(shuō)是《闖關(guān)東》主人公朱開山的老家。

將要離開了,我不時(shí)回眸,看著這里的山山水水,素樸典雅的門雕,獸脊飛檐的屋頂,宛若天成的影壁墻,路邊的石磨,水車,康熙時(shí)的“立交橋”——,它厚重的文化深深的震撼了我,讓我的心靈如同一次涅槃,曾經(jīng)浮躁的心,變得澄澈、簡(jiǎn)靜。在這物欲橫流的今天,它依然秉承著祖先的泱泱文脈,從未干涸,依然靜靜流淌,多么清淳。

它的文化,它的精神,是一部立體的書,是我們民族的養(yǎng)分。

(圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com