今日驚蟄。在二十四節氣中,驚蟄排第三,為二月節。今年的驚蟄,除了傳統意義上的春耕開始和防治病蟲害,還要應對疫情。雖然大家都“蟄居”了很長時間,但還是要咬牙堅守,勿仿昆蟲“聞雷而動”。

“微雨眾卉新,一雷驚蟄始”。據中國天氣網,驚蟄期間,南方暖濕空氣進一步增強,雷電等對流天氣增多,長江流域不少城市將在驚蟄期間迎來初雷。不過在黃河流域等地,雷聲一般出現在3月末甚至更晚。

隨著天氣轉暖,北方沙源地土壤解凍,沙塵天氣進入高發期。不過冷空氣有時依然會發威,在東北和新疆等地風雪天氣的影響仍在。暖空氣與日俱進,冷空氣負隅頑抗,雙方糾纏下,氣溫也容易忽高忽低,天氣乍暖還寒,還需適當“春捂”。

古時驚蟄后“野無曠田,家無閑人”

驚蟄,原名“啟蟄”。《夏小正傳疏》云:“啟蟄,言始發蟄也。”意思是潛伏于土穴中冬眠的蟄蟲,至此時節便紛紛醒來,開始啟戶而出了。

后來為避漢景帝劉啟之名諱,改名“驚蟄”。因農歷二月開始打雷,人們又將蟄蟲啟戶與打雷關聯起來。如《淮南子·天文訓》說:“加十五日指甲,則雷驚蟄。”“加十五日”是指雨水節氣后十五日,此時北斗的斗柄指向“甲”方(東偏東北),雷聲響起,驚醒了蟄蟲。

但是,用自然界的春雷乍動解釋驚蟄,不是很準確。實際上,許多昆蟲是聽不到雷聲的,它們出穴與否,主要是跟著感覺走。感覺到天氣寒冷了就藏起來,天氣變暖了才走出來,故古語云“陽和啟蟄,品物皆春”。

早春二月,草長鶯飛,楊柳拂堤。晉《樂志》云:“二月建卯。卯者,茂也,言陽生而滋茂也。”二月在古代又稱“如月”,意為“萬物相隨而出,如如然”。驚蟄的物候,正反映了萬物“如如然相隨而出”的景象:

初候“桃如華”,春暖之時,桃花開始綻放;二候“倉庚鳴”,“倉庚”即黃鸝鳥,杜甫詩句“兩個黃鸝鳴翠柳”,描寫的就是“倉庚鳴”;三候“鷹化為鳩”,初春時老鷹返北方繁殖,中原大地常見斑鳩出沒,古人便以為斑鳩由老鷹化來。

“微雨眾卉新,一雷驚蟄始。田家幾日閑,耕種從此起。”在以農為本的古代中國,驚蟄節氣是一個非常重要的時令節點,是春耕開始的標志。農諺云:“到了驚蟄節,鋤頭不停歇”,踏入驚蟄后,從南方到北方,漸次進入春耕大忙。此外,驚蟄時節也是果樹種植及家畜家禽養殖的黃金時期,因此野無曠田,家無閑人,正所謂“農月無閑人,傾家事南畝”。

與此同時,因“陽和啟蟄”,百蟲出動,四處覓食,仲春溫暖的氣候容易導致多種微生物及病蟲害的發生和蔓延,古人對防疫和防治病蟲害歷來十分重視。

熏香、艾草熏室可驅蟲防病

驚蟄當日,人們會手持熏香、艾草等熏遍家中四角,以香味驅趕蛇、蟲、鼠、蟻,以防瘧疾、鼠疫等疾病。又用石灰防蟲蟻,《千金月令》云:“驚蟄日取石灰糝門限外,可絕蟲蟻。”《遵生八箋》說:“是月采升麻,治頭疼熱風諸毒。采獨活,治賊風百節痛,風無舊新俱治。”又說:“二月以后,當多服祛痰之藥。風勞之疾每起于痰,人能先令痰有疏導,則病可庶幾。”

對防治家畜家禽染病及動物和人之間的傳播,晉人葛洪提出可采用“赤散方”予以治療。他說:“牛馬疫,以一匕著舌下,溺灌,日三四度,甚妙也。”控制狂犬病,葛洪也有方法:“宜枸杞汁,煮糜飼之,即不狂。”葛洪還發明了狂犬病的免疫接種法:“療吠犬咬人方,乃殺所咬犬,取腦傅之,后不復發。”這種方法與后來巴斯德預防狂犬病的方法一致。

昆蟲中有名為“射工蟲”和“沙虱”的兩種毒蟲,只要一近身,對人體危害極大。葛洪提出可通過飼養鵝鴨來捕殺“射工蟲”,或佩戴用大蒜、羊脂、生麝香等合搗制作而成的香囊防止“射工蟲”和“沙虱”侵襲。

為防昆蟲危害植物,古人一般會清除枯枝、落葉、雜草等,集中燒毀。同時清理刮除“病樹”上的粗皮、爛疤,并采用適當的消毒措施,以防止病蟲害擴散造成更大的危害。

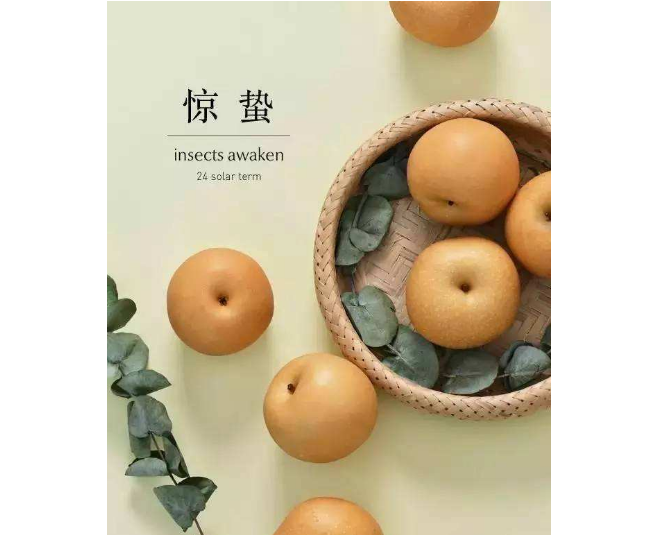

“驚蟄吃梨” 遠離害蟲與瘟疫

今年的驚蟄,比往年更特殊。除了傳統意義上的春耕開始和防治病蟲害,還要應付特殊情況。因疫情發生已近兩個月,對國民經濟造成極大影響,春耕和企業復工均迫在眉睫。

日前,農業農村部已啟動了“奮戰100天奪夏糧豐收行動”,要求各地農業農村部門抓住當前春季田管的關鍵時期,科學運籌肥水,狠抓促弱轉壯措施落實,全力奪取夏糧豐收。

以目前的情況來看,疫情在我國大部分地區確實得到很好的控制,但并不等于已經完全控制疫情。據鐘南山院士的預測,疫情基本控制要到四月底,防疫之戰還將在三月持續。

進入三月,疫情防控還處于膠著對壘階段,稍有疏忽大意、麻痹松懈,就會讓所有防控努力前功盡棄。所以,雖然大家都“蟄居”了很長時間,但還是要咬牙堅守,勿仿昆蟲“聞雷而動”。

在古代,驚蟄節氣有一習俗叫做“驚蟄吃梨”。此習俗源于何時已無從可考。為什么驚蟄節要吃梨?民間有四種說法:

一是因驚蟄以后氣候比較干燥,容易使人口干舌燥,外感咳嗽。而梨無論生食、榨汁或水煮,均有助脾益氣、增強體質之效,故民諺有“驚蟄吃了梨,一年都精神”之說。

二是相傳山西祈縣渠家十四世渠百川于清雍正年間走西口,正是驚蟄之日,其父拿出梨讓他吃,并告訴他,先祖販梨創業,歷經艱辛,今日驚蟄,你要走西口,切不可忘了先祖創業的艱辛,故吃梨又有離家創業之意。

三是,“梨”與“犁”同音,“驚蟄吃梨”是提醒人們要抓緊時間下地犁田。

四是,則與蟲害疾病有關,驚蟄之后蟲害多,吃梨的寓意是和害蟲分離,遠離疾病。

既然傳統習俗有此寓意,我們不妨多吃點梨子,讓瘟疫早日離開。

驚蟄時節,氣溫逐步升高,需做好預防流行性疾病的工作。飲食應清溫平淡,宜多吃富含植物蛋白、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜。同時,“春困”來擾,日常生活中要保證足夠睡眠,適當午休。

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com