涉縣縣城西北的一個靜謐小山村里坐落著一處獨立的四合院,小院由正房、北屋、戲臺和西耳房組成,內有保存完好的會議室、辦公室等建筑,同時設有“晉冀魯豫邊區陳列室”和“邊區農民生產生活用具展室”兩個專題陳展。日前,記者來到索堡鎮的彈音村,探訪晉冀魯豫邊區政府舊址。

今年“五一”假期,前來參觀的游客絡繹不絕,一幅幅圖片,一張張圖表,一件件實物……把游客們帶回了那個跌宕起伏、波瀾壯闊的難忘歲月,讓人們切身感受著厚重的紅色文化氣息。

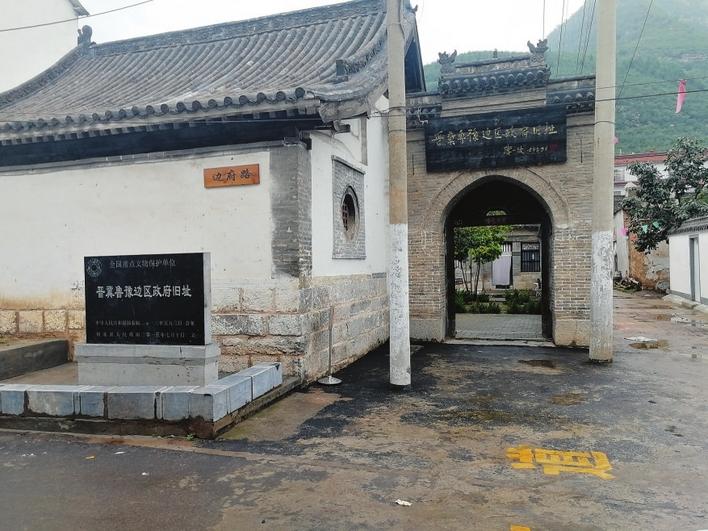

晉冀魯豫邊區政府舊址。(照片由邊區政府舊址管理中心提供)

成立邊區政府創建不朽功勛

晉冀魯豫邊區,創建于抗日戰爭最艱苦的年代,結束于人民解放戰爭勝利的前夕,是中國共產黨領導創建的華北敵后最大的抗日根據地。1941年9月,晉冀魯豫邊區政府在涉縣靳家會成立,調整區劃為3個行署、22個專署、154個縣。3個行署:太岳、冀南、冀魯豫,各行署作為邊府的派出機構,代表邊區政府領導各地區、各專署、各縣政府的工作。太行區作為邊區政府直轄區不設行署,直轄6個專署、39個縣。選舉楊秀峰為邊區政府主席,薄一波、戎伍勝為副主席,邊區政府下設秘書處、民政廳、財政廳、教育廳、建設廳、高等法院,總理全邊區政務。邊區政府成立后邊區公安總局、交通總局、工商總局、稅務總局、農林總局、糧食總局等重要職能部門也相繼在涉縣成立。1942年2月,邊區政府遷駐涉縣彈音村;1945年12月,遷至武安。晉冀魯豫邊區政府成立后,制定頒布了一系列法規條令;領導根據地人民開展減租減息、發展生產;加強經濟建設,增加邊區財富,保障軍需民用;加強文化教育,培養優秀人才;開展廣泛的人民戰爭,為抗戰勝利作出了重大貢獻。“解放戰爭時期,晉冀魯豫邊區政府是劉鄧大軍的后方基地,為保障戰爭的勝利和新中國的創建立下了不朽的功勛。”在晉冀魯豫邊區政府舊址陳列室內,講解員楊少琨向參觀的游客介紹道。

同舟共濟共克時艱

在“邊區農民生產生活用具展室”里,楊少琨指著一件件勞動生產用具說道,1942年至1943年,日寇加緊了對根據地的掃蕩,進行大規模經濟與物質上的蠶食與掠奪。更為嚴重的是,1942年邊區遭受的自然災害尚未克服,1943年又出現了更大的災荒,旱災、水災、蝗災、雹災和傳染病在許多地區反復交錯發生。就在抗日戰爭最困難的時期,邊區政府發出了加緊組織救災工作的通告,并制定了有效的措施,一是直接賑濟糧款;二是以工代賑,幫助農民改變生產條件。組織軍民在涉縣修建了漳南大渠,把漳河水引上了太行山,漳南大渠全長近30華里,受益村莊8個,使3500多畝旱地變成了水澆田;三是組織婦女紡織,從冀南農村開始,發展到太行、太岳的廣大農村,形成了扎扎實實的群眾運動。1943年上半年,涉縣僅靠紡織收入就賺米糧59644斤,不但使廣大地區數十萬災民免除了饑餓的威脅,而且大大促進了根據地的生產發展。

建強教育基地弘揚革命精神

晉冀魯豫邊區政府舊址作為涉縣一二九師紅色教育基地的重要組成部分,2019年經省文物局批準,對文物本體和消安防設施進行了全面修繕和提升。院內設有《執政先聲——晉冀魯豫邊區發展史》專題陳展,該展入選國家文物局2020年度“弘揚優秀傳統文化,培育社會主義核心價值觀”主題展覽征集推介項目。為了更好開展宣傳教育工作,為游客提供良好的參觀、體驗環境,該基地特開發設計了《紅色政權》革命傳統教育課程,通過解讀根據地政權建設,體現中國共產黨領導邊區政府,推行新思想、新文化,建立民主政權,保障抗戰,徹底扭轉根據地局面的經驗和智慧。

“我們基地單次可接待500人次,并配備有專業的研學指導師和黨課老師。去年共接待黨建、團建、研學團隊25萬人次。今年,我們將以黨史學習教育為契機,依托黨建、團建、研學活動載體,為廣大來參觀學習的游客服務好、講解好,使大家牢記歷史使命,傳承‘不怕困難、不怕犧牲、勇于擔當、勇于勝利’精神,為中國共產黨成立100周年獻禮。”晉冀魯豫邊區政府舊址管理中心主任師偉寧表示。

邯報融媒體記者 苑延濤

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com