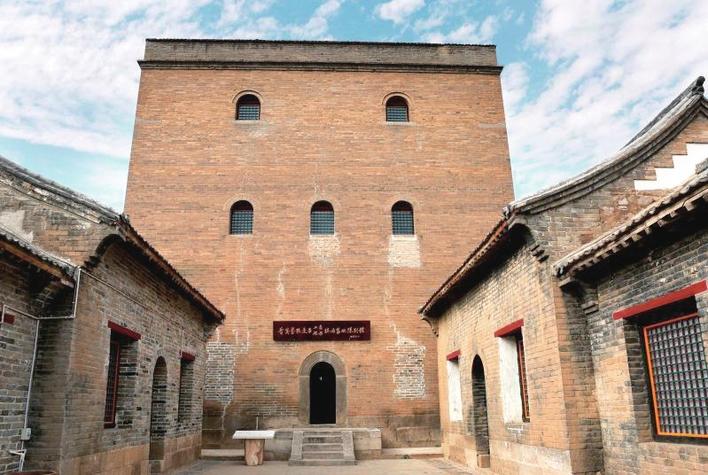

晉冀魯豫邊區稅務(工商)總局舊址外景。

從邯鄲市區出發,沿著青蘭高速一路向西,一片孕育了革命歷史的紅色沃土,在眼前逐漸清晰鮮明。如果你來過此地,那么這里的一個個故事,定會讓你心潮澎湃、感嘆驚奇。

當飛速行駛的車輪停止在太行山脈下的一座村莊,一棟閣樓吸引了我們的目光,一段往事逐漸掀開了它的面紗。這個故事,要從涉縣索堡鎮講起……

晉商喬家在索堡鎮的票號德興恒記開出的錢帖。

編者按

這里曾幾經繁華,幾經落寞,幾經抗爭,譜寫出一首首蕩氣回腸的瑰麗壯歌。聽那歌,有低吟、有高歌、有柔語,訴說著一個個感人肺腑的故事。

走進故事里的紅色鄉土,我們遇見了它們。踩踏著腳下的土地,撫摸著它們的印跡,傾聽著后人講述它們的慷慨悲歌。

為了更多人的幸福,它們默默地蔭蔽了百年的風風雨雨和戰火紛飛。為了過上美好的生活,它們猶如碉堡一般守護這里的萬物生靈。

我們驚嘆、佩服、敬仰它們,內心起著一波又一波的漣漪,不能不為之一振。它們,這些紅色遺跡,正以每一個側面向你展示歷史在它們身上流失的痕跡。它們在煙塵散盡的榮耀后,又一次被矚目。

百年一回眸,我們再來探望它們,更覺它們深藏著一代人為天下蒼生而犧牲自我的精神,正如一壇剛剛被開啟的陳年老酒,唯有細細地品味,方能覺察其中歷久彌新的濃郁醇香,彌漫在一輩又一輩人中,難以忘卻,也不能忘卻。

恰逢建黨百年之際,這些紅色遺跡以特有的歷史韻味吸引著我們再次走進這里、走進它們,聽它們低吟繁華落盡的往事,聽它們傾訴動蕩年代的風雨,聽它們感嘆如今塵埃落定的淡然與平和。它們留給世人的是綿長而悠遠的遐思和漫想……

民主評議統一累進稅等。

一見如故

初夏的陽光燦爛而清爽,路旁濃郁的綠色彰顯著大山的生命力。汽車沿著迂回曲折的山路前行,我們一路尋找著索堡鎮。

一下車,一座氣勢雄偉、形似碉堡,有著山西建筑風格的三層閣樓屹立在我們的眼前,頓時讓人想起電視劇《喬家大院》里那既具北方特色的宏偉又兼具南國秀雅的建筑。這里的村民習慣稱之為“三閣樓”,它是一處重要的紅色遺存,而且與喬家大院也有著密切的聯系。

當站在這座閣樓的腳下,我們被它的姿態震驚了,那雄壯高大的氣勢,足以傲視蒼穹。這里就是晉冀魯豫邊區稅務(工商)總局舊址。

當我們走進它,撫摸著被風雨剝蝕的門板、青磚和灰瓦,沿著斑駁的青石樓梯拾級而上,仿佛聽到它在無言地訴說著百年之間大清的積貧積弱、民國的民不聊生、日寇的野蠻蹂躪、民族的不屈抗爭和國家的獨立富強。

這座舊址位于涉縣索堡鎮,建于清末民初,原為晉商票號,距今已有一百多年的歷史。小院由主體為三層結構的三閣樓和東屋六間瓦房、西屋六間瓦房組成,均為土木結構,建筑面積360平方米。小院南側為功能廣場,面積約1700平方米。

2012年,涉縣稅務干部申恩義從一本史料中按圖索驥,尋到了這里。當與閣樓第一次邂逅,他站在它殘敗破損的腳下,眺望遠處如黛的太行山,想到在那亂世滄桑的年代,這座閣樓猶如碉堡一樣曾守護眾生,此刻的他心中驀然生起要保護它的意念。

但閣樓因年代久遠,再加上常年無人管理,樓體頂層已坍塌,內部結構已面目全非,墻體多處裂縫,其院內兩側的房屋也有隨時倒塌的危險,院內荒草萋萋,它猶如一位步入風燭殘年的耄耋老人,殘喘于世,嘆望世間。

然而,這位昔日的“老人”,卻為新中國的成立做出過不可磨滅的貢獻。抗戰時期,曾是晉冀魯豫邊區稅務總局、工商管理總局、冀南銀行、交通總局這些赫赫有名的紅色政府部門駐扎過的地方,這里曾是新中國稅務的起始地。這位“老人”的功績不容忘卻。

當涉縣稅務局的工作人員看到它的第一眼,猶如見到失散多年的至親。這一次,他們決心要守護這位“老人”。

這一堅持,時光就走過了九年。

斑駁的票箱。

閣樓身世

晉冀魯豫邊區稅務(工商)總局舊址,最初為山西祁縣匯通天下的喬致庸所建錢莊票號“德興恒”。1908年,喬家因經營不善,加上銀元貶值出現空匱,便將其轉讓給當時歸山西黎城管轄的東鹿頭村江家財主。

1938年2月,日軍與國民黨騎四師在索堡激戰,其閣樓頂層被日軍飛機炸毀,未再修葺。江家積極支持抗戰,三人參加犧盟會,多人在抗戰中犧牲。

一二九師工作團進駐涉縣召開抗戰座談會,江家一次性捐贈膠鞋5000雙。1941年,江家將該處房產無償供邊區政府部門使用。這一年1月8日,冀太聯辦稅務總局成立。當年10月15日,晉冀魯豫邊區稅務總局在涉縣索堡鎮正式成立。

1945年1月13日,江家后人江元祉等三人將這處帶有閣樓的院子賣與邊區工商總局作為辦公地點,如今在八路軍一二九師紀念館還保存著當年買地契約的原件。

“立賣杜契人江元祉、江元梅、江啟堂因為不便,今將自己祖遺索堡路北……今情愿出賣與工商總局承為死業,當時洋價二萬二千元整……空口不憑,立賣杜約存證。”

當時的索堡鎮是邊區最大的貿易集鎮,西到長治,南到安陽,乘馬車正好是一天的路程,其便利的地理位置凸顯出重要的政治價值和經濟價值。這里有作坊商鋪200余家、票號20余家,邊區稅務總局、工商總局、交通總局、貿易局、冀南銀行等重要的經濟部門都在此辦公。

1948年10月,晉冀魯豫邊區稅務總局與晉察冀邊區稅務總局合并成立華北稅務總局。1949年11月28日,以華北稅務總局為基礎組建了中央人民政府財政部稅務總局,為新中國稅務機構奠定了組織基礎。

邊區政府曾在這里成立財經學校、工讀學校,印制會計教材,開展培訓,抽調人員充實稅務力量,培養了大批經濟財政稅收人才。新中國成立初期,東北、平津、中原、華東、西南等地財政、稅務部門領導人員,有很大部分來自晉冀魯豫邊區。

晉冀魯豫邊區稅務(工商)總局在涉縣期間,領導了全邊區稅收等事業的發展,為支持抗日戰爭、解放戰爭,鞏固晉冀魯豫根據地做出了卓越貢獻,也為后來成立的華北稅務總局、中央人民政府財政部稅務總局奠定了堅實基礎。

太行抗日根據地在創立初期,就廢除了國民黨時期的苛捐雜稅近40種,規定了黨、政、軍、民均不準向民眾攤派,由政府統一稅收政策,統一組織征收,按照有錢出錢、有力出力、有糧出糧的原則,推行統一累進稅。

在冀太聯辦稅務總局成立后至1945年上半年,邊區政府在涉縣期間,共征收稅款1.36億元,為保障軍需和民生做出了重大貢獻。

新中國成立后,稅收的稅制和征管措施如預算制度、金庫制度、登記制度、民主評議制度、手續費制度、會計制度等,都來源于晉冀魯豫邊區創立的雛形,邊區稅務總局為新中國稅收奠定了組織和人才基礎。

在歷史的面紗被層層掀起時,我們深深地感受到這座閣樓所承載的使命,遠遠超過了起初對它的遐想。越探知,越感到其意義重大;越尋覓,越令人肅然起敬。

江家出賣給晉冀魯豫邊區工商總局該處舊址的地契。

斑駁文物

孕育了新民主主義稅收的“三閣樓”,歷經百年風雨、歲月滄桑。2016年,這里建成晉冀魯豫邊區稅務總局舊址陳列館。

我們踩著青石臺階,踏進這棟飽經磨難的建筑里,仿佛走進歷史的時空,感受它在史海沉浮中跳動的紅色脈搏,觸摸每一件歷經烽火的稅務文物,聆聽歷劫生死錘煉的稅人的初心故事。我們從最初的驚嘆,到最終滿懷謙卑的敬仰。

在閣樓的前方聳立著漢白玉雕刻的晉冀魯豫邊區工商管理總局局長王興讓的雕塑,記錄著他的光輝事跡。閣樓北面則矗立著一座石碑,這座碑是為了紀念索堡村的開明紳士、愛國商人郝敬修所建。他因經常幫助八路軍采購重要的軍需物資,拒絕出任日軍維持會會長,在該處北面被日軍槍殺,民眾為其立碑表彰。

走進閣樓的第一層,一座玻璃罩里的木質箱子,吸引了我們的注意力。箱子的原木色經風雨剝蝕已變深褐色,外部和內部貼滿了已經廢棄不用的出入口稅稅票和冀南幣。

陳列館工作人員指著木箱里面貼的一張1940年(民國二十九年)出入口稅稅票說,它里面的內容包含了運輸地點、貨物名稱、納稅人名稱、稅率、稅額等稅制要素。

箱子外前面貼著一張1939年的冀南幣。這里面還有一個故事。1939年6月,冀南銀行開始籌備,并印制冀南幣。第一版印好后,交鄧小平審查,但“經理之印”的圖章蓋斜了,鄧小平要求作廢重印,作廢的冀南幣就被工作人員糊裱在這個木箱外面,它見證了當時經濟建設的起步。

而這個抗戰時期稅務人員使用的木箱,直到2006年還被涉縣遼城鄉(冀太聯辦成立地)政府工作人員使用。

閣樓里展出了當年的稅票,秤砣,出入口稅稅票,營業許可證照,煙草專賣印花,征收人員使用的度量衡具、算盤,流通的貨幣,邊府稅報,牲畜交易費完稅憑證,工商業所得稅完稅憑證,以及邊區政府人員自制的信封、油燈,還有會計學習教材等。

這一張張破舊的老稅票、一件件珍藏的稅收文物,展板上呈現的一個個動人的稅收故事,讓我們看到當年老一輩稅人的艱辛和不易。一幅恢弘壯麗的奮斗史詩展現在眼前,我們感受到老一輩稅務工作者澎湃跳動的赤誠之心。

而這些展出的歷史文物,大多數是涉縣稅務局工作人員從多方搜集來的,有些是從民間征集來的。

自發現閣樓后,涉縣稅務局組織人員開始著手調查閣樓的歷史,搜集和整理資料。涉縣的很多村莊、八路軍一二九師紀念館、涉縣檔案館、山西省稅史館等地都留下了他們的足跡。

2015年3月,涉縣稅務局組織了一場征收稅務文物的活動。他們征集了400多件文物、200多幅圖片,有些文物非常珍貴。

在閣樓二樓陳列的文物“經理之印”,就是一個意外收獲。當他們看到這塊涉縣獨有的青石時驚喜萬分,上面模糊地刻著“經理之印”,這便是冀南銀行的石印板。

在為紅色稅收歷史搜尋資料和證據的路上,2015年,申恩義和同事拜訪了原晉冀魯豫邊區政府機要科長、中央財經大學黨委書記趙秀山,他曾是晉冀魯豫邊區稅務總局重要的歷史見證人。同年,又拜訪了晉冀魯豫邊區工商總局副局長林海云之子林志堅。他們講述了這里曾經發生的故事。

為了撰寫這段歷史,涉縣稅務局工作人員對每一段文字、每一個數據都經過嚴密的核實和考證。因為他們深知,這些文字和數據必須要經得起歷史的考證和檢驗。為此,申恩義和他的同事們也記不清自己跑過多少地方搜集資料,走訪了多少人,通宵達旦熬過了多少不眠之夜,經過無數次修改大綱,才最終把這段紅色稅收歷史撰寫完成。這段稅史的每一個字都浸透著他們勤以鉆研、嚴以考證的心血。

當看到今日閣樓的風貌,他們感嘆所有的辛苦都是值得的。

如今,這里已成為全國稅務系統的“教科書”,發揮著以史鑒今、資政育人的重要作用,并成為全國稅務系統法制基地、全國稅收普法教育示范基地、河北工商紅色教育圣地和多家單位的愛國主義教育基地。太行精神已在這片沃土生根發芽、開花結果。

扶梯而上,穿過閣樓頂層一扇黑色的小門,俯視著索堡鎮的全貌,我們的視野變得開闊。在碧藍的天空下,遠處的太行山重巒疊嶂、巍峨聳天。

我們站在這個令世人引以為豪的紅色歷史遺跡上,它在視覺上就給了我們強烈的沖擊,并如電波一樣直入我們的心靈,讓人久久難以平靜。沿著老一輩人的足跡,一路向前,我們翻開了今天這一頁的美麗篇章,看到了它腳下的繁華盛世。

邯報融媒體記者 劉圓圓 劉昆/文 袁藝睿 馮亞麗/影

(部分圖片由涉縣稅務局提供)

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com