唐代詩人徐凝在《詠古樹》中這樣寫到:“古樹欹斜臨古道,枝不生花腹生草。行人不見樹少時,樹見行人幾番老。”一直以為,兩千多年樹齡的古樹一定是這樣蒼老的,直到登上爐峰山,親眼見到了那棵聞名已久的大青榆(學名大果櫸),才知道樹也可以“青春永駐”。

那天,從磁縣縣城出發驅車趕往60公里外的爐峰山時,已是下午1點半了,因為想在天黑之前趕回來,一路上并不敢耽擱。汽車在崎嶇的山路上顛簸,憑窗望去,漫山遍野的綠正鋪展成一幅陰陰夏木圖。偶爾,一兩條整齊、鮮艷的標語飄入眼簾:“綠水青山就是金山銀山”、“種樹就是種幸福”,那艷麗的紅色字體像點綴在蔥蘢綠意間的花朵,煞是好看。山上密密匝匝的魚鱗坑在午后的陽光里閃著玉石般的光彩。同行的朋友說:“每一個魚鱗坑里都生長著一叢新綠呢!”我驚訝了。幾年未見,山區竟變得如此美麗。

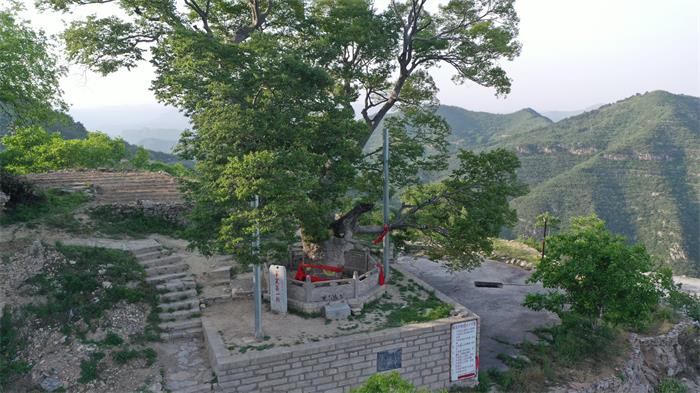

兩小時后我們終于到達了爐峰山。這是磁縣最高的山峰,海拔1088米,因為頂峰形狀酷似茶壺,整個山峰宛如一座巨大的火爐正在燒茶而得名。為了早一點看到古樹,放棄了徒步登山的打算,在村委干部王興凱的帶領下直接把車開到了一處相對平整的山坡。

剛一下車,顧不得暈車帶來的嘔吐感,就迫不及待地跟著向導登上西邊的臺階。一回頭,一棵枝葉紛披、枝干蒼勁,張揚著蓬勃力量的古樹就置于眼前了。

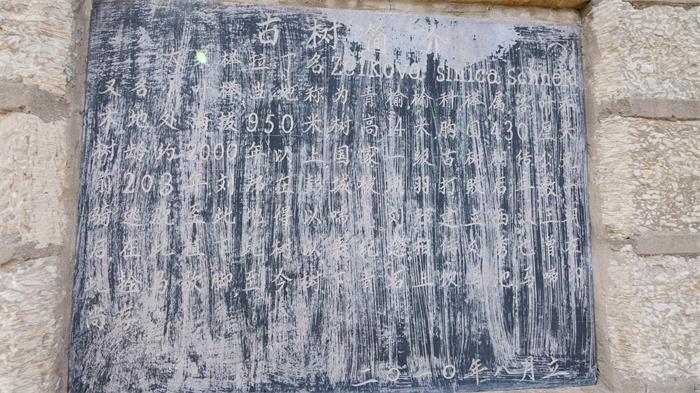

這是一棵怎樣的樹啊!粗大的樹干,胸圍達430厘米,最細處也要三人合抱。光潔的、灰白色的樹皮沒有絲毫褶皺,滄桑不曾在這里留痕。凝翠欲滴的樹冠,像一把張開的巨傘,密密地遮住了逾300平米的山坡。主干上分出的側枝,每一枝都像一個伸開的向上托舉的手掌,充滿了霸氣和力量。若不是她粗壯的樹圍,我怎么也不敢相信這是一棵歷經兩千年風雨的古樹。在心里,更愿意稱她為“奇樹”。

“奇樹”之奇,是因為樹中有樹。北宋文學家蘇軾曾寫過這樣一幅對聯:“山外有山都如畫,樹中生樹不知年”,這里的“樹中樹”是指在枯死的銀杏樹干里又長出了小銀杏樹,生的是同類。而眼前的大青榆,在樹干的分叉處,一個不知何年折斷的分枝里竟然長出了一棵郁郁蔥蔥的小油松。向導說,這棵小油松大約有十五年了。這奇特的“榆抱松”景觀,讓我們幾個大為驚詫。我們追問向導,這里怎么會長出松樹?向導笑著說,也許是鳥兒銜來的松子。順著油松的頂部往上一看,果然發現一個巨大的鳥巢。同行的朋友說:“你看,連樹都知道講究包容和諧呢!”

奇樹之奇,還因為她有著童話般美麗的傳說。相傳公元前203年,劉邦在彭城被項羽打敗,后率殘部逃至此地休整。劉邦建立西漢王朝后,為紀念這段經歷,就在此處種下了這棵青榆樹。后來,劉秀走南陽的時候也曾路過這里,在樹下飲馬歇腳,至今,石板上還留有當年的飲馬池和馬蹄印呢!向導一邊說著一邊指著樹下石板上清晰的馬蹄印。對于傳說,向來是似信非信的,但,在這棵神奇的古樹面前,愿意相信所有的不可能。因為這棵樹本身就是一個奇跡。

今年65歲的村民王興海介紹說,他小時候跟著父親在這里種地,累了就常常在樹下喝水歇息,再熱的天,樹下都是涼爽的。這棵大樹50年來看不出有啥大變化,小時候啥樣,現在還是啥樣。我知道這棵樹把漫長的光陰都壓縮成細致的年輪了。正如那首詩中所說,“行人不見樹少時,樹見行人幾番老。”我也知道在村民眼里,這棵古樹就是一棵寶樹,“榆”和“余”諧音,象征著年年有余。樹干上大紅的絲綢,不正代表了村民們對幸福、對未來的美好祈愿嗎?

兩千多年的歲月,不知經歷了多少風雨雷電的侵襲,看過了多少王朝更迭的變換,躲過了多少刀砍斧斫的傷害。就在這貧瘠的土壤里,在巨石巖縫間,她屹立千年,蒼翠千年,最終把自己站成一道風景。這種堅守和執著難道不正是我們中華民族生生不息的追求進步、追求文明、追求夢想的精神寫照嗎?!也難怪她在全國最美古樹遴選中被評為“最美大果櫸”,也只有她能擔得起“華夏第一榆“的美譽。

站在大青榆樹下,對面的茶壺狀山峰清晰可見。在漫長的歲月里,一棵樹與一座山峰以相互凝視的姿勢定格成永遠的風景。

向導說,在這棵大青榆西邊的山峰上,還有一棵五百年樹齡的青榆樹。我們好奇地去看了,那是一棵長在石縫間的“母子樹”,在大樹的周圍還有幾棵叢生的小樹,個個枝青葉茂,活力十足。她們的根深深地嵌在巖縫里,她們努力生長的樣子讓人驚嘆。向難求成,在夾縫中生存,為了夢想和信仰拼盡全力,這是怎樣的一種英雄樹啊!

我忽然想起山上那些亮閃閃的魚鱗坑了,想象著若干年后當一棵棵叢生的大樹蔚然成林,當一座座巍峨的山峰疊翠流金,那時的山區,那時的磁州,一定是鳥在身旁落,人在畫中游。

(史習武 賈銀梅)

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com