70年前的10月,雄赳赳、氣昂昂的中國人民志愿軍跨過鴨綠江和朝鮮人民并肩作戰。

70年前的10月,在魏縣有一位勇敢的小伙子奔赴前線,參加了那場志愿軍戰士們舍棄小家、顧全國家、浴血奮戰的抗美援朝戰爭。

今年是中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年,我們更應該銘記不朽的英雄。本文主人公張書香,魏縣雙井鎮張照河村人,一位參加過抗美援朝戰役的老兵。

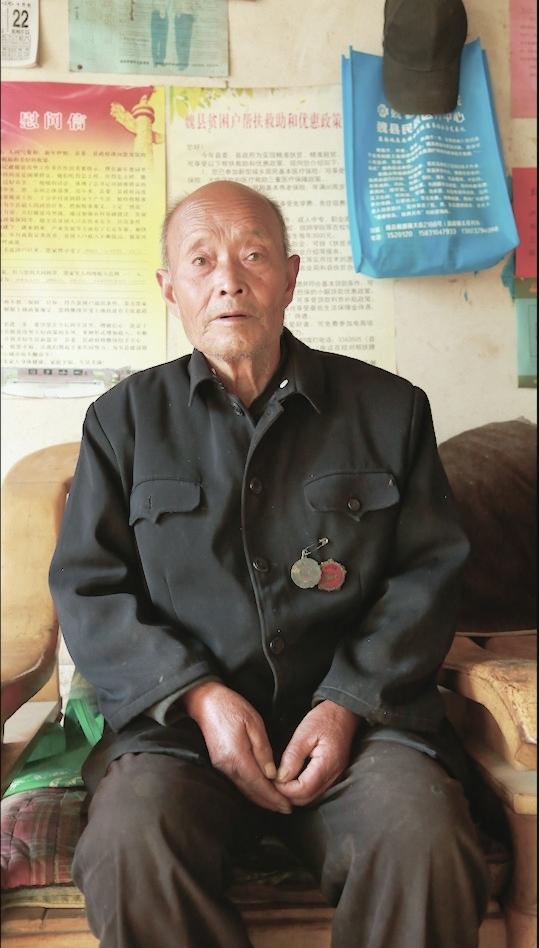

87歲的抗美援朝老兵張書香。

老兵張書香,1952年志愿參軍,分到209部隊5分部后一直堅守在第一線,給前線戰士及時供給戰備物資,圓滿完成了黨和人民交給他的任務。

在老兵張書香的家中,老人時常手里捧著自己的獎章盒,這會兒正在打開盒子又一遍擦拭著自己的軍功章。不一會兒,他拿出了一枚外形為五角星狀,四周金色烤漆已經脫落的銅質金屬紀念章,湊到眼前認真地看了起來:“這是‘抗美援朝和平鴿紀念章’,1953年的時候部隊給我們每位戰士發放的。”

類似這樣的紀念章,張書香還有數枚,全都是他參軍以來獲得的。盡管部分已經氧化掉色了,但是在老人眼里,每一枚都閃耀著歷史的記憶,見證著他那段光榮的歷史。

憶戰場歲月

1950年10月,抗美援朝戰爭爆發,中國人民志愿軍總司令彭德懷率部隊跨過鴨綠江奔赴朝鮮作戰,拉開了中國人民志愿軍抗美援朝戰爭的序幕。家住魏縣的張書香聽聞美軍要打過來了內心十分憤慨,拉上鄰居就踏上了參軍的道路。“一聽說美國佬要侵犯咱們,根本忍不住內心上前線的沖動,當時就在本地參軍入伍了。”張書香回憶起當時的一幕幕,現在仍是特別激動。

“我記著是從邯鄲坐車到保定,又轉乘火車到邊境,趁黑我們就渡過鴨綠江了。當天夜很寂靜,除了車輪聲、緩緩流動的江水,然后就是戰友的呼吸聲。大家都憋足了一股氣,過去了就要收拾美國佬。”他到朝鮮之后被分配到后勤部隊,負責后勤運輸。

抗美援朝戰爭初期,對志愿軍威脅最大的就是敵軍的飛機。“我們到達仁川時,那里已經被炸了多次,滿目瘡痍,很多村子都被夷為平地。我到的第二天半夜,美機又開始地毯式轟炸。”據張書香回憶,他當時正在執勤,天空中飛來三四架敵機,對著志愿軍瘋狂掃射、投彈。“我們師的一個兵在轉移中,腿被彈片擊中,最后腿沒了。敵軍飛機來的時候,不能趴下,要側身睡,只要炸彈不是在你身邊炸開,最多就是被土掩埋了。如果在你身邊炸開,那人就完了。”這一幕對一個剛上戰場的新兵來說,是殘酷的,但是張書香很快回過神,繼續轉移,在以后的戰斗中,作為后勤保障兵的張書香下定決心,要做好運輸工作,要保障好志愿軍的后勤補給。

1952年10月20日那天,天氣陰冷,張書香和5名戰士頂著飛機轟炸,抓緊時間裝卸糧食、炮彈和油料,“當時我什么也沒想,前線的戰士們都在焦急地等待著補給,就是想著快點卸,也做好了隨時犧牲的準備,在戰場的時候,啥都來不及想,死亡太正常了。幸存下來的,或許是命好吧!自己如果死了,那就是為國家做貢獻了。”

在做好后勤工作的同時,張書香還在戰場上學會了認字和朝鮮語。“小時候家里窮,我的父母過世都很早,沒能接受文化教育,是部隊給我補上了這一課。”張書香說,“部隊對待我們每一個兵都是溫暖的,給了我們來自五湖四海的人們一個共同的家,我們在這里共患難、拼生死,部隊里每一個戰士都是相互的親人。”張書香還在戰場上加入了中國共產黨,為此,他感到十分光榮。

1957年3月,張書香從部隊退伍回鄉,結束了自己6年的軍旅生涯。回想起自己的軍旅生活,張書香一臉的驕傲。“我始終記得是父老鄉親站在路旁,敲鑼打鼓,燃放鞭炮把我送走的。我記得與戰友們走下陣地時,被沸騰的場面包圍,鮮花歌舞,一片歡樂的景象,朝鮮人民不止一次地把我們抬起,拋向天空。可我更記得70年前,當運輸部隊經過平壤時,城市已經被炸得滿目瘡痍,盡管我沒有到前線英勇御敵,可充滿硝煙的味道和隆隆的炮響卻始終縈繞在我的心頭。”

在抗美援朝的六年里,張書香所在的部隊不僅保護了物資不受損失,也保證了物資及時送達,還保證了自己的生命安全。對他們來說,這是漂亮的一戰。

傳軍人精神

1953年停戰后,張書香隨軍參加了朝鮮的重建工作。1957年退伍回鄉,在魏縣當了民兵連長,繼續發揚軍人精神,在地方工作中,積極發揮自己的能量。

“我們退伍之后國家給安排了工作,我們也終于能回到家鄉,為當地的建設出點力。”張書香老人拿出了一張黑白相片,上面是他們修建岳城水庫的畫面。“戰爭結束了,日子也逐漸好過了,當時正趕上水庫修建,我們一些退伍的軍人就自發加入建設工程,發揮戰場上不怕苦不怕累的精神,為家鄉做點力所能及的事。”

1961年,張書香主動向組織申請回家務農,耕田澆地一干就到了現在。

務農并沒有澆滅老人愛國愛軍的心,張書香的兒子長大后,他堅持讓孩子參軍,兒子也沒有辜負父親的期望,報名參加了對越自衛反擊戰。這是他們張家的兩位英雄。到了張家第三代人,他們還是堅持讓孩子參軍,保家衛國。他們始終認為,只有當了兵的男兒才是好男兒,軍人的最高榮譽莫過于保家衛國。

張書香今年已經87歲了,理應在家安度晚年,但他始終心系國家,一有空就給村里的孩子們講講戰爭年代的故事,讓孩子們記得軍人的鐵骨,讓軍人的精神能夠一代代傳承下去。

“我們時刻聽從祖國的召喚,啥時候讓動就啥時候動。”這是張書香老人一直告訴我們的話,也是老人這么多年踐行的理念。他時刻準備著,他的后代也在時刻準備著,隨時隨地為祖國貢獻出自己微薄的一份力量。

邯報融媒體記者 王安

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com