中國航天和中國航天人,早已是中國人心中的驕傲。很多人不知道,當年在邯鄲市也有這樣一群人,他們隱姓埋名遠離至親,戰嚴寒、斗酷暑,頂風冒沙,投身“兩彈一星”基地建設,將自己的青春獻給了祖國的航天事業。

2020年11月24日4時30分,長征五號重型運載火箭發射成功。72歲的徐祥國在新聞里看到火箭升空的畫面,心潮久久不能平靜。多年來,有關我國航天事業的新聞,他一條也沒有錯過,火箭撥動著老人的思緒——那些年,在酒泉,那段被騰空而起的火箭見證了的青春。

2020年11月24日4時30分,長征五號重型運載火箭發射成功,距離1970年4月24日東方紅一號衛星發射成功已有50年。

中國航天和中國航天人,早已是中國人心中的驕傲。很多人不知道,當年在邯鄲市也有這樣一群人,他們隱姓埋名遠離至親,投身“兩彈一星”基地建設,將自己的青春獻給了祖國。

作為酒泉衛星發射中心的第一代建設者,今年72歲的徐祥國對那片大漠有著深厚的感情。1969年,他和200多名邯鄲籍新兵奔赴建設一線,戰嚴寒、斗酷暑,頂風冒沙,艱苦作業。

近日,本報記者多方聯系,終于采訪到徐祥國先生,聽他講述那段不能忘卻的歲月。

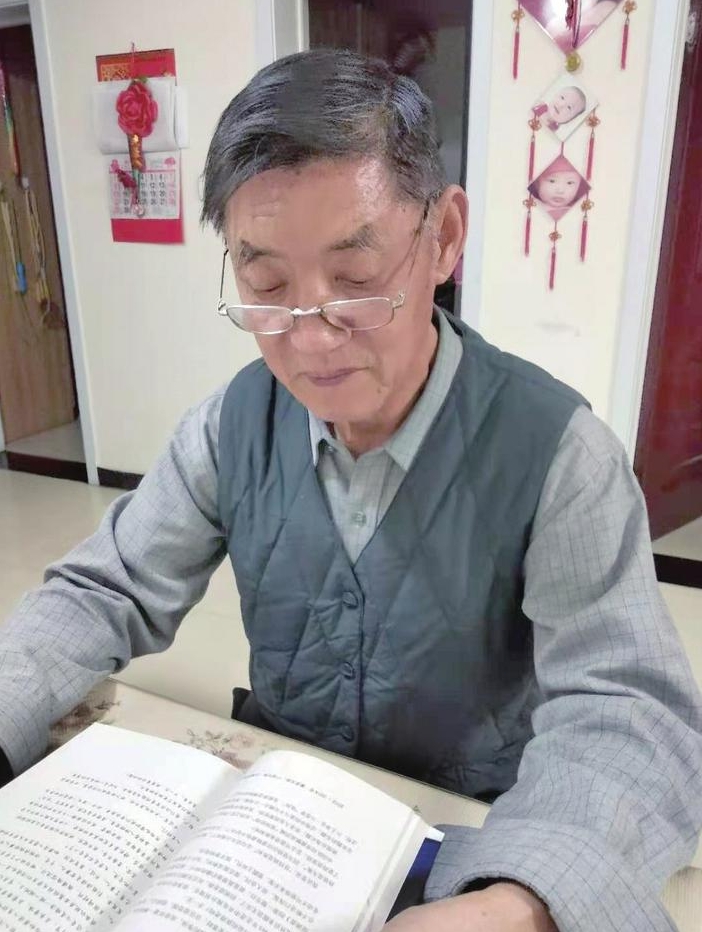

徐祥國在衛星發射基地

荒蕪戈壁安家

1969年3月,蘭州部隊來邯征招特種兵,徐祥國等一批新兵背起行囊,告別家人,來到茫茫戈壁灘。

“當時不知道去干什么,當進到基地的時候,發現是跟科學家們建設航天工程,我們興奮極了!”徐祥國提起當時的情形很是驕傲。

駐地處于無人區,殘酷的自然環境考驗著建設者們。“剛到駐地,就遇到沙塵暴,七八級大風,到處是黃沙彌漫,能見度只有30米。”徐祥國說,幾乎每天都有沙塵暴,飯里都是土。

“戈壁灘沒蔬菜,邯鄲兵人人都種過地,就想種出來。”徐祥國微笑著說,聽說以前有人種失敗了,但邯鄲兵有股子倔勁。離駐地一公里有一條弱水河支流,河邊長滿了紅柳。“能長紅柳,就應該能種菜。”戰士們利用訓練間隙到河邊開荒,沒有工具就自制。戰士張豐德從峰峰新坡郵來了西紅柿籽、大白菜籽、大蔥籽。

“當西紅柿長出小果后,全中隊官兵高興極了,天天到菜地去看。但沒過幾天,果實黃了、掉了,有人說是缺水,有人說是病害,后來才發現,戈壁灘沒有蜜蜂,不能授粉。”第二次種植時,他們進行了人工授粉,獲得了成功,1970年就有了三畝多地,可以吃到新鮮蔬菜了。

1973年春天,邯鄲兵第一次退伍。老兵張全文在退伍時,想為連隊留下一個永久紀念,利用退伍前幾天的時間開墾一塊菜地。在他的倡議下,退伍老兵積極響應,四五天就為連隊開出三分多菜地。“這一舉動竟成了連隊的一個傳統,直到連隊調往四川前,每年老兵退伍都給連隊開一塊兒菜地。”徐祥國說,這是邯鄲人在航天工程建設時留下的特殊財富。

經歷多次險情

徐祥國所在的中隊,是中國首批組建的兩個地地導彈發射中隊之一。該中隊先后參加了我國幾次震驚世界的發射:首次發射我國自行研制的中程導彈,首次發射我國自行研制的遠程導彈,首次導彈核試驗,發射我國首顆人造地球衛星“東方紅一號”,首次向南太平洋發射洲際導彈試驗,等等。

1974年9月,徐祥國受中隊派遣,在航天任務中擔任地面電源組專業組長。為盡快熟悉環境,掌握設備性能,徐祥國頻頻向前輩請教,每晚都要自學兩小時、備課兩小時,還準備第二天指導操作手學習。經過一個多月的準備,多次合練,擔任發射任務的操作手,人人理論熟悉操作熟練,完全能適應任務需求。

這期間一次發射任務讓他記憶猶新,那是一次失敗的發射。徐祥國和操作手到主控制室,“十分鐘準備”,“五分鐘準備”,“增壓”,“脫插脫落”,“一分鐘準備”,“開拍”,“牽動”,“點火”!主控室人員昂首期待。半分鐘后,聽見副團長在潛望鏡前命令,通知地面營值班人員向鐵路南撤離。頓時,主控室內靜得掉一根針到地上都能聽見。接著副團長宣布,發射失敗。

“警報解除后,我從主控室出來到達發射場坪,看見了一級發動機砸在了二號場坪的一個露天廁所上,我的同鄉杜國良正在進行現場消防,‘尖兵一號’衛星已甩在場坪旁邊的戈壁灘上,四大盤膠片全甩了出來。”徐祥國說,當時的場景歷歷在目,中國做航天工程,沒有經驗,只能靠自己摸索,雖有失敗,但從未放棄。

令他和戰友們欣慰的是,我國航天發射成功率越來越高,特別是1970年,當中國第一顆衛星“東方紅”在天上播放了東方紅樂曲時,那種感動至今仍讓他熱淚盈眶。

終身學習,踐行航天精神

由于部隊的特殊性,沒有村莊,沒有人煙,沒有地名,連住的地方都是以編號命名。在部隊的日子里,不斷地學習非常重要。“我每年利用業余時間能做5000道方程題,在那里形成了受益終身的學習習慣與航天精神。”徐祥國神采奕奕地說。

發射人造衛星是一個多學科的系統工程。面對這種局面,發射團二中隊組成幾個小組,根據文化程度,因人施教,分為語文組、數學組、物理組,專門派出大學生技師進行講課和輔導。在此基礎上,連隊結合發射專業舉辦“電工基礎”“電子管”“晶體管電路”“機械識圖”等基礎課訓練,進而講授導彈的工作原理、每個系統的構成等專業知識。對于重點崗位、重點人員,連隊安排專人輔導。

中隊大學生多,學習氣氛又濃,經過強化文化訓練,戰士文化程度都有明顯提高。

1981年3月,出于國防科技建設的需要,徐祥國從酒泉奔赴四川涼山彝族自治州。

到了涼山,“青山綠水,比酒泉那個戈壁灘漂亮多了。”徐祥國說,但很快,他就再次感受到漂亮后的環境惡劣。因為發射場選擇建在涼山州西昌市的一個山溝里。

“那個地方,有錢沒地方花。”徐祥國說,氣候非常惡劣,幾乎天天都要伴著狼嚎入夢,“靜寂到可怕”。

在山溝里,徐祥國被分配去做后勤工作,他們照樣種樹、種菜、學習等。如今,一進發射中心的大門,就能見到兩排高大的樹木挺立兩旁,環境也非常好。“那些樹,很多都是我們親手種下的。”徐祥國自豪地說。

1995年,徐祥國從西昌衛星發射中心后勤部副部長的位置上轉業,回到邯鄲工作,退休后在石家莊定居。回憶這50年,是兩個世紀的交匯,兩個空間的碰撞,兩段時光的穿梭,兩代精神的融合。徐祥國堅定地說:“‘不等條件,創造條件,立足自己,自主創新’永遠是中國航天人的本色。”

如今,已屆古稀之年的徐祥國認為,在最美好的年華里,親身參與過這個時代的大事,幸運之至,幸福之至。

邯報融媒體實習記者 趙燕 記者 劉圓圓/文(圖片由徐祥國提供)

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com