7月30日,2024年第二季度“中國好人榜”發布儀式在山西大同市舉辦,邯鄲市邱縣青蛙漫畫組創始人陳玉理、李青艾夫婦榜上有名——被評為敬業奉獻類“中國好人”。敬業奉獻?此言不虛。在邱縣有句俗語:“開遍全縣的是棉花,紅遍全國的是漫畫”,而陳與李夫婦就是邱縣農民漫畫的“播火人”。40多年來,他們傾盡心血培桃育李,青蛙漫畫組從最初的14名成員發展成為擁有數千人的民間藝術團體。陳玉理本人榮獲“中國漫畫金猴獎”(終身成就獎),夫妻二人合著的《陳與李漫畫集》獲河北省第十一屆“文藝振興獎”。他們是真善美的傳播者、正能量的弘揚者、道德新風尚的踐行者,以言行詮釋著責任擔當,用大愛傳播著文明風尚。在第40個教師節來臨之際,筆者走近這對耄耋老人及其學生們,面對面聆聽他們的故事——

時值金秋,暖暖的陽光灑在河北邱縣城北的一個普通院落,靜謐的小院內瓜果飄香,秋蟲鳴唱,黃色的泥土里彌漫著豐收的氣息。

凝思創意、簡筆勾勒、調彩涂色……簡陋的畫室內,一對白發老人相依相伴,守著一隅靜好時光,用匠心繪制著漫畫人生。須臾間,隨著她鄭重地按下“陳與李”的朱紅印章,一幅憨態可掬的漫畫《豐收圖》便完美收官,呈現在面前。

正在創作中的陳玉理、李青艾夫婦。

“陳與李”是一對農民漫畫家,這個共同的名字他們整整使用了60多年。“陳”為陳玉理(藝名陳跛子),“李”為李青艾。多半個世紀以來,兩位漫畫家“一生終一事,一生愛一人”,嘔心瀝血,筆耕不輟,并組織起全國聞名的青蛙漫畫組,手牽手將中國農民漫畫推向了世界漫壇高峰。

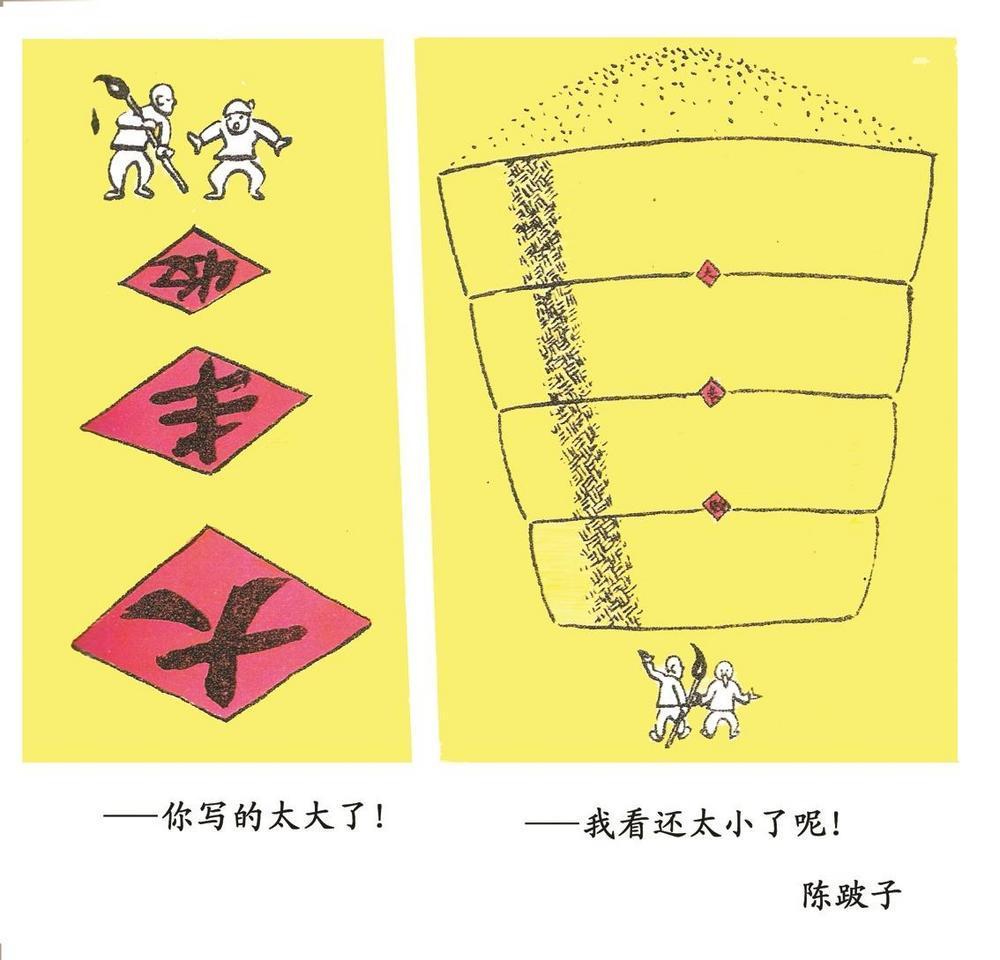

陳玉理老師代表作《大豐收》。

六十年前,他的彩禮是“右手”

李青艾:“我跟你結婚,原本是不收任何彩禮的,但這只‘手’我收下,但它不應該完全屬于我,它還是人民的,要為人民服務。”

“這幅畫李老師畫得怎么樣?”

“還湊合。”陳玉理言簡意賅。

“哈哈哈,這已是老陳的最高夸獎了!”在爽朗的笑聲中,李青艾解釋。如今,年已九旬的陳玉理有雙手顫抖的征狀,但仍不愿放下手中的畫筆。他常將自己的構思說給李青艾,借助妻子的手,畫出心中的畫。

眼前這對白發蒼蒼的漫畫夫妻,不禁讓人聯想到錢鐘書與楊絳這對文壇伉儷,男的才思中顯幽默,女的干練中見豁達。熱情好客的二老還不由分說,將我們按在沙發上,而他們卻硬要坐在木制靠背椅上。他夸她是“花畫話”(會種花、會畫畫、會說話),她說他的“構思獨一無二”。兩位老人的風趣,讓采訪充滿了笑聲。

歲月繾綣,葳蕤生香。李青艾翻開厚厚的《陳與李漫畫集》,伴著他們質樸、帶有土味的話語連綴歲月,夫妻一生勇攀漫畫高峰的傳奇經歷,便如畫卷般鋪展開來。

畫集中,最引人注目的是《送給李青艾的彩禮》——陳玉理右手按在白紙上的紅色手印。60年前,陳玉理寫信向李青艾求婚,信中寫道:“我們就要結婚了,我沒有別的彩禮給。把我的‘右手’送給你吧,你讓它種地它扶犁,你讓它畫畫它握筆。凡是通過這只手創造的財富,全部屬于你。”回憶起往事,李青艾依然一臉甜蜜,我給他回信:“我跟你結婚,原本是不收任何彩禮的,但這只‘手’我收下,但它不應該完全屬于我,它還是人民的,要為人民服務。” 這浪漫的“彩禮”,奠定了夫妻一生用漫畫服務群眾的基調。

在邱縣有句俗語:“開遍全縣的是棉花,紅遍全國的是漫畫。”60多年來,在陳與李的帶動下,邱縣農民漫畫已成為一種文化現象,如涓涓細流,不干不涸,成為漫壇的常青樹。

1934年9月,陳玉理出生在邱縣大郭斗村的一個貧寒農家。自幼左腿脫臼,因貧失醫,成了跛子。在舊社會,尚在童年的小玉理就一瘸一拐輾轉討飯,風餐露宿,人欺狗咬,上演了一幕現實版的《三毛流浪記》。

長大干啥呢?小玉理皺著眉,思慮著人生方向。一次次,他看到村里畫門簾的藝人備受尊重,從此將畫家夢埋在了心中。真正讓他夢想破繭化蝶還是在解放后,在黨的關懷下,陳玉理走進學校,后來還考入邱縣初級師范學校。在學習中,陳玉理接觸到了漫畫,他一下子便被那種夸張、幽默的畫法所吸引,于是愛上了漫畫。

“漫畫從生活中來。”60多年來,夫妻始終這樣認為。為畫好漫畫,陳玉理曾四次辭去好工作,“我要當農民漫畫家,不嘗嘗當農民的酸甜苦辣怎么行?”對此,陳玉理用詩一樣的語言寫信給愛人解釋:“農村不是埋葬藝術的墳墓,而是我的廣闊天地。我起步于鄉間小路,離開了農村就像魚兒離開了水,瓜兒離開了秧。生活是創作的源泉,我堅信有出息的藝術家必須到生活中去”。1960年,李青艾也辭去公社婦女主任職務,回村與陳玉理喜結良緣。漫畫,這個共同的志趣,將陳玉理及李青艾的命運緊緊綁在了一起,從此,兩人有了共同的名字——陳與李。“陳與李”既是陳玉理名字的諧音,也是夫妻倆一生的事業追求,這個筆名陪伴著他們,走過了60多年的風雨路。

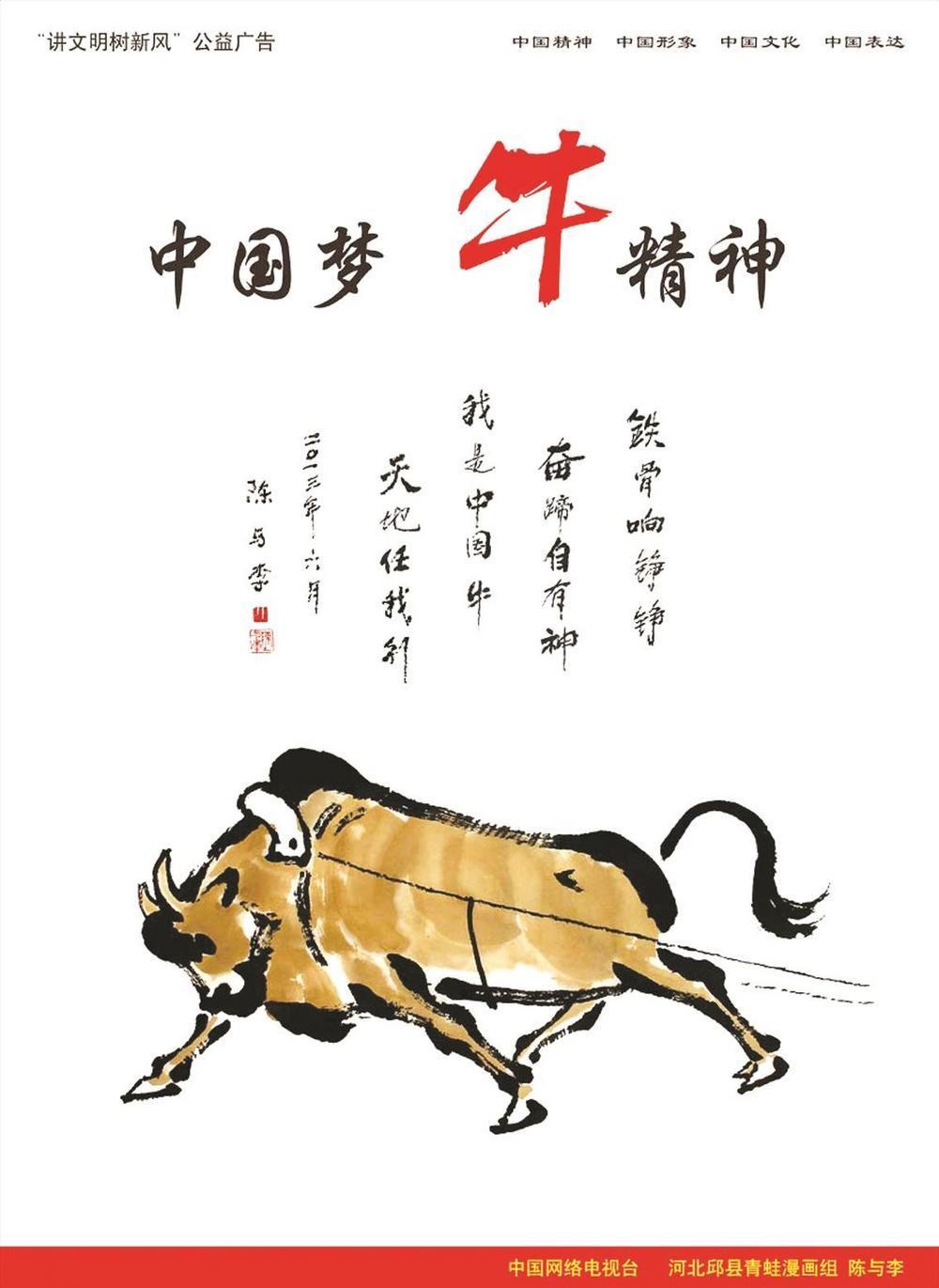

“陳與李”代表作《中國夢 牛精神》。

為了漫畫藝術,她曾攙扶丈夫蹣跚走上“要飯路”

陳玉理:“我小時候是要吃的,現在是要精神食糧,向您取經,是求您指點漫畫的。”

“學漫畫,我的座右銘是瘋死成——學練到瘋的程度,只要累不死,就要成功。”陳玉理說。

陳玉理“醉畫”,田間勞動休息時,放下鋤頭用手指在地上畫;躺在炕上,用心在腦子里畫;晚上趴在桌子上,在如豆的煤油燈下,用筆在紙上畫。

窮鄉僻壤,無處求師,見本好書,把衣服扒下來換都愿意。陳玉理愛繪畫的書籍如命,只要見到了,多貴都要買。一年冬天,為買書他賣掉了棉衣。破舊的斗室猶如冰窖,陳玉理披上了被子,又把腳伸進裝著麥秸的紙箱內取暖。然而,這依然抵擋不住寒冷的襲擊,他的牙齒格格作響,身體顫抖得如寒風中搖曳的秧苗。

田間地頭處處是他學畫的課堂。為畫好牛,他跌跌撞撞跟在牛屁股后面,看牛如何昂首、奮蹄、擺尾,看人如何扶犁、揚鞭……2013年,陳與李的《中國夢 牛精神》入選全國公益廣告作品庫,2015年又“登”上“圖說我們的價值觀”特種郵票成為“國家名片”,那牛氣沖天的精氣神就是得了田野學藝的“真傳”。

在邱縣,有一個人皆盡知的故事:有一次李青艾因事回了娘家,陳玉理因忙于畫作,10多天被子沒有疊起,一窩耗子竟在此安家生了崽兒。“臥榻之下竟容老鼠安睡”,一時成為漫壇的趣話。1958年,激情滿懷的陳玉理與李青艾組織了農民漫畫組,他們用畫筆把街頭變成了群眾喜聞樂見的畫廊。

翻看陳與李的漫畫,如坐在田間地頭,聞得見谷香,聽得見蟲鳴,觸摸得到群眾的脈動。一幅幅構思獨特、尖銳潑辣、妙趣橫生、富有鄉土和生活氣息的漫畫,或贊或諷,均韻味悠長,刻骨銘心。瞧,那一幅《禾如其人》,農民甲在科學技術面前昂首挺胸、不屑一顧,地里的稻子也長得像他一樣,成了高高揚頭的秕谷;農民乙彎腰虛心地接受了科學技術,地里的谷子也沉甸甸地低下了頭——多么鮮明的對比啊,多么讓人深思的形象,一幅畫開闊了無數人的視野。

“漫畫就像新鮮水果,得好看、好吃,關鍵得有營養。”陳玉理用通俗的語言,解釋漫畫的藝術性和思想性。陳玉理的處女作《草草了事》在1957年首次發表于《漫畫》雜志,緊隨其后,李青艾的處女作《穿過我們的林蔭大道》也在1958年登上了同一雜志。在漫畫道路上,他們幾乎同時起步,以共同追求攙扶著跋涉在漫畫藝術道路上。那些年,他們同農民一樣日出而作,不同的是夜里夫妻“共剪西窗燭”,一起學習、作畫,對農村的深度了解,使他們的每一件作品都反映了國策民聲,像彈鋼琴一樣,精準地彈奏在時代強音上。

有一年,邱縣農業獲得大豐收,可農民卻高興不起來。鄉親們對陳與李說:“你能不能把我們豐收之后,被亂攤派搞得沒收入的事情畫出來?”夫妻經過縝密構思,共同創作了一組題目叫《大包――干》的漫畫,由三幅漫畫組成:第一幅是一個人背著象征豐收的大包袱,第二幅是四面伸出亂攤派之手,第三幅是空空的包袱里只剩下兩張收費票據。這組漫畫在《諷刺與幽默》雜志上發表后,被《人民日報》轉載。一位叫王文奇的村民看到了,找到陳與李說:“你們可給咱們農民出了口氣!”隨后,國家出臺了有關減輕農民負擔的政策,鄉親們看到漫畫還真能替他們說出心里話,紛紛主動為夫妻倆提供創作素材。街道旁,郵筒里的信件長期未取,李青艾就畫了一幅畫,把郵筒的肚子畫得大大的,題目是《郵筒懷孕了!》。郵局知道后,立即進行了整改。李青艾說:“我們是在生活中畫漫畫,在漫畫中過生活。”

“相對于諷刺漫畫,歌頌漫畫更難畫。”李青艾意味深長地談創作體會,“要像相聲一樣抖包袱,既在意料之外,又在情理之中”。說到歌頌漫畫,作品《大豐收》被漫畫界譽為“歌頌漫畫的范本”。這幅畫怎么來的,李青艾進行解秘。20世紀50年代,看到農業豐收的大好形勢,陳玉理想畫幅歌頌漫畫,但具體怎么畫,讓他愁腸百結。一天,他在看守打麥場。酣睡中,他夢到天下雨,但長長的褲子怎么也穿不上,急醒后,他瞬間頓悟了漫畫中大與小的辯證關系,于是漫畫已在腦中勾勒完成:圖一,農民甲看著面前碩大“大豐收”字幅,以夸張的表情與肩扛如椽巨筆的農民乙對話:“我看你寫得太大了”;圖二,“大豐收”三字貼在高聳如山的糧倉上微如豆大,“我看還小呢。”大小對比的構圖、夸張的表情、自然的對話,像一幕幽默的情景劇,一下子就走進了群眾心里,成為時代的記憶。1959年這幅漫畫發表后,又被《人民日報》等多家報刊轉載,并入選《中國現代美術全集·漫畫卷》。因這幅漫畫的靈感來自夢中,李青艾得意地稱之為“神來之筆”。

心在云上,根在土下,漫畫在田間成長,構思在群眾中醞釀,于是以農村鮮活生活為題材的一幅幅畫作在筆尖涌出,《走正道上去的干部》《荒漠新影》《上天梯》《農民的笑》等以小見大的漫畫展示了三農的發展變化,以中國農民獨有的幽默情感唱響了長盛不衰的傳世歌謠。

他們深知藝無止境,所以求知若渴。陳與李在漫畫創作的漫長歲月中,以“乞丐討飯”的方式,向專家、同行們“乞討”。一天李青艾攙扶陳玉理肩背手提著大卷、小包,蹣跚著走在保定的大街上,巧遇時任省美協副主席的韓羽,他的第一句話就是“我是來要飯的!”接著又補充道:“我小時候是要吃的,這次是要精神食糧,向您取經,求您指點漫畫的。”韓恍然大悟。在韓羽的指點下,夫妻還用同樣方式南上北下,先后敲開了華君武、方成等一批美術界名家的大門。華君武鼓勵他們一定要扎根農村,從農民群眾生活中去找素材;方成則建議,不只要自己畫,要帶徒弟,建一支漫畫隊伍,專門畫農村題材,為廣大農民群眾鼓與呼。

李青艾老師和漫畫組成員在討論創作。

病床上,他把學生的漫畫視為“治病良藥”

華君武:“……青蛙漫畫組出人才,出作品,世界還有哪一個國有這樣農民漫畫團體的,如果有,請出來比一比。”

1983年春,陳與李當上了漫畫“教頭”——在原有農民漫畫組的基礎上,正式成立了青蛙漫畫組。

為啥叫青蛙?李青艾說:“我們就想,青蛙又能吃害蟲,又能唱豐收,是農民的好朋友,跟我們的漫畫意義相同。從此以后,我們都是‘青蛙’。”兩間舊房子,既要當教室、又要當宿舍。學生們自帶干草打地鋪,還得自備米、面等食品,李青艾則給大家腌了一缸咸菜,再買一口大鍋,生個火,青蛙漫畫組就這樣開了張。

首批的14名學生的生活很苦,可他們知道老師更苦。陳玉理是名嚴師,干練的李青艾除了老師的身份外,還是激情四溢的大管家,大量的事務性工作都落在了她肩上,她像在家里照顧丈夫一樣,精心照顧著大大小小的學生。角色分工雖不同,但有一樣,恨不得把自己的所學一下子掏給學生。數十年如一日,夫妻二人從未休過一個節假日,甚至不分晝夜,學生隨到隨輔導,就連吃飯、走路心里都裝著學生和漫畫。哪一個學生有一丁點的進步,他們便喜上心頭;那個學生停步不前,他們便寢食難安。學生都是來自農村,水平參差不齊,有的學生見自身成效不佳,便打起“退堂鼓”。見此,陳玉理講自己在苦難中成長的故事,“什么叫天才?天才就是咬緊牙關下決心去干時,兩牙相碰迸出的牙屑!”陳玉理擲地有聲。

陳玉理對漫畫作品要求近乎吹毛求“疵”。“畫漫畫最難的是構思,陳老師的構思可以說是漫畫界里的一絕,因此他也要求我們要有最好的構思。有了好的想法,他睡不著覺半夜也要把我們召集到一起商討。看草圖時,每當一個好的漫畫構思出現,陳老師就會兩眼放光、手舞足蹈。對那些還不成熟的構思他會毫不留情地提出意見,或者直接槍斃。在老師的帶動下,我們每次都會熱烈發言、各抒己見,形成了一種良好的創作氛圍,促成了許多好作品的誕生。”青蛙漫畫組成員、中國美術家協會會員胡延亭提起恩師依然感動。

胡延亭清晰記得,自己的漫畫《看嫁妝》,陳老師因為不滿意,曾七八次踩著自行車上門送教。有一次陳玉理病了,站著講課累了他坐著講,坐著講課累了他側躺在麻鋪上講。看出他的身體異樣,學生們都很心疼,硬是把他送進醫院。學生們拎著蘋果、罐頭等禮品看望,陳老師一一拒絕;學員帶著漫畫草圖來了,陳玉理欣喜異常,趴在病床上與他們討論得不亦樂乎,醫生試圖阻止,他手一揚,“這也是藥,能治我的病!”

相對陳玉理的嚴,李青艾則用母親般的愛哺育著學員成長。逃婚出來的張鳳霞就是靠學畫漫畫,由“灰小鴨”變成“金鳳凰”。當時,張鳳霞只有15歲,父母給她定了娃娃親。在一個雨夜,她從家跑出來投奔陳與李。了解情況后,李青艾反復上門做工作,吃住全免,把她留下來學漫畫。“一個女孩子,我不放心,就把老陳趕到其他房間,讓她與我住一起。”李青艾深情回憶,“我給她講漫畫、講人生、講婚戀,小張很快振作起來。”4個月后,張鳳霞發表了第一幅漫畫,其父母看后說:“俺們放心了啦,讓閨女在這兒學吧,已把親退了。”在李青艾的精心指導下,張鳳霞創作了《家中有林,林中有家》《從生到熟》等大量作品,被優先招錄為公職人員,并加入河北省美術家協會成為會員。

以心血去澆灌,以農田為課堂,以生活為課本,在陳與李的帶領下,一批批“青蛙”成長起來了,“筆桿鋤頭手中拿,農民成了漫畫家。”40年,70萬公里。自行車換了又換,不管雨雪風霜,學生璩詩嶺一直奔波在漫畫求學實踐的路上,他成了公認的“勤蛙”。他于1984年加入青蛙漫畫組,從此與漫畫結下了不解之緣。作為一名地道的農民,他每天白天干農活,晚上騎車到20公里外的青蛙漫畫組學習,天亮之前再趕回家,繼續到田里干農活。一勤天下無難事。璩詩嶺也取得了豐碩的成果:《賣畫的故事》榮獲由文化部等部門聯合舉辦的“第九屆中國人口文化獎(美術獎)”;《誘捕》獲“河北省新聞漫畫大賽”一等獎;《貧窮的根源》獲“計生杯全國大型書畫展”一等獎;《補》獲第八屆全國稅收漫畫大賽二等獎;《常回家看看》等系列漫畫獲“深圳第五屆動漫大賽”特等獎……

這不能不說是奇跡!僅有20多萬人口的邱縣,這些扛著鋤頭的農人,竟有9名成為中國美術家協會會員、10人成為中國民間文藝家協會會員、30多人成為省市級美術家協會會員,相繼有3000多人加入漫畫隊伍。

立身為旗,雖年高,而耕耘不倦。陳與李帶領青蛙漫畫組,始終堅守“吃害蟲、唱豐收、針砭時弊、歌頌新人新事新風尚”的宗旨。他們立足鄉土,用農民的獨特視角觀察社會、描繪生活,懲惡揚善、激濁揚清,用充滿“泥土芬芳”的畫筆勾勒中國夢,推動鄉風文明建設,為鄉村振興注入了源源不斷的精神動力。

在公益漫畫創作上,他們引領了新風潮。圍繞“中國夢”等重大主題,創作的《中國夢 牛精神》《一滴汗一粒糧》《做有“糧”心的人》等作品入選了全國公益廣告作品庫。在善行漫畫方面,他們聚焦于美德的傳揚。以道德模范和“身邊好人”為原型,創作了110幅公民道德建設主題漫畫,大力倡導互助、誠信、敬業、孝敬之風,使“看漫畫、樹正氣、做好事、尚公益、行善舉”等良好的社會風氣在邱縣蔚然成風。

此外,漫畫家們還化身“宣講員”,圍繞黨的二十大精神、社會主義核心價值觀等內容,深入開展“漫畫宣講”活動,生動演繹了新時代“中國故事”。

……

“如今,漫畫不僅是邱縣的一張文化名片,更是全縣思政教育開展、公民道德建設、美麗鄉村打造、黨的創新理論宣講等活動的重要載體,推動全縣精神文明建設走深走實。”邱縣縣委常委、宣傳部部長劉學兵如是說。

看著面前兩位白發蒼蒼的老人,筆者想,如果也給面前兩位可敬的老人畫一幅漫畫,那一定是:紅彤彤的朝陽下,漫漫原野上,兩頭老黃牛弓起脊梁,昂起肩胛,邁開足蹄,拖著沉重的銀色犁鏵翻起希望的土壤,在他們耕耘過的身后是金燦燦的收獲……

著名漫畫家華君武說:“……青蛙漫畫組出人才,出作品,世界還有哪一個國有這樣農民漫畫團體的,如果有,請出來比一比。”一支業余的農民漫畫隊伍,為何能薪火相傳、長盛不衰?著名漫畫家英韜在文章《情深意濃》中一語道破:“陳跛子、李青艾兩位組織者,把發展青蛙組視為畢生事業,全神貫注,十數年如一日,不辭辛苦、不圖虛名,為幫助組員進步而盡心盡力。”

“老黃牛,邁大步,我給農民來服務。以苦為樂不知累,定叫家鄉換新圖。”這是陳與李的作品《牛頌》的題跋,也是老人一生的寫照。說起漫畫的未來,他們很欣慰,近年來,“青蛙”(漫畫家)帶“蝌蚪”(中小學生漫畫愛好者)共成長活動已向全縣校園普及,想必不遠的將來定能“青草池塘處處蛙”。與老人依依告別,李青艾說此時《青蛙之歌》最能代表他們的心聲:田間池邊,小溪山泉,風雨兼程,砥礪永向前,家國情懷在心間,蛙鼓聲震天,慶豐年……

邯鄲新聞傳媒中心記者 周金立 孔軍 袁鑫/文 通訊員 劉龍 霍飛飛/攝

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com