樹齡400余年的皂莢樹

古民居門上的木雕

保存完整的古民居

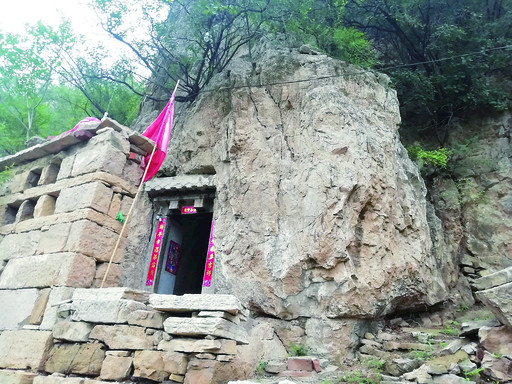

娘娘洞

古民居內的影壁墻

娘娘洞洞口的石檐

記者陳艷艷 岳珂 實習生劉思佳 文/圖

淇縣黃洞鄉北部,有一個曾經依山傍水的古村落——小柏峪村。雖然現在小柏峪村沒有了溪水長流、魚兒暢游的美景,但村內還完整地保留有古民居和一棵樹齡400余年的皂莢樹,在這里有一段段故事流傳。

近日,記者來到了小柏峪村,聆聽它的故事。

柏峪村與缽盂村

小柏峪村包含三個自然村,分別是小柏峪村、西馬莊、東馬莊。

談起小柏峪村村名的由來時,小柏峪村駐村第一書記李啟發告訴記者,他常聽村里的老一輩人說村名跟一位高僧有關。相傳一位高僧云游至小柏峪村時因病倒在了路邊,被村民救起后就在村里住了下來。高僧的手中有一個寶物,是一個降妖除魔的缽盂。為報答村民的相救之恩,高僧便將缽盂埋在了村口,并在缽盂旁邊栽了一棵柏樹,因為缽盂是鎮村之寶,所以村子就叫缽盂村。

讓村民沒想到的是,有一天,這個神奇的缽盂竟然被人盜走了,只剩下了那棵柏樹,于是后人便將村名改為柏峪村。

馬莊村內無馬姓

“這兩個自然村雖然都叫馬莊,可村里并沒有姓馬的村民。”小柏峪村村委會主任閆乃章笑著說,關于西馬莊和東馬莊的故事得從“姬”“寧”兩姓講起。

閆乃章告訴記者,他聽老一輩人講,寧姓人家和姬姓人家是從外地逃荒到小柏峪村的。寧姓和姬姓兩家都在山上開荒種地,有時兩家會因為地里的一些小事鬧些矛盾。“寧姓人家覺得這塊地是他家開的,該他家種;而姬姓人家則認為那塊地他家也出力了,也可以種。”閆乃章說,兩家經常因為這些小事兒爭吵,最終寧姓人家離開了小柏峪村,姬姓一家就此開枝散葉,生活越來越富足。

隨著姬姓人家產業越來越大,姬家便開始雇用長工。正巧,這時候一戶馬姓人家逃荒到了這里,“姬家在小柏峪村附近給馬姓人家蓋了房子,讓他們居住下來,同時雇用馬姓人幫著打理姬家的產業,馬姓人家居住的地方就叫馬莊。”閆乃章說,日子久了,馬莊的人越來越多,馬莊就分成了東馬莊和西馬莊。

閆乃章告訴記者,小時候他常聽老人說東馬莊有一個馬家墳,但他沒有見過。為何現在馬莊一個姓馬的人都沒有呢?提起這個問題時,閆乃章笑著說:“這跟一個將軍有關,因為將軍的緣故,馬姓人家離開了村子,所以現在馬莊一個姓馬的人都沒有。”

話說有一年,一位身穿盔甲、佩帶武器,身受重傷的將軍來到了此地。姬姓人家看這位將軍很不一般,便收留了他為他治傷,還讓他當了姬家的大管家。十幾年后,戰爭爆發了,將軍得知這個消息后悄悄地離開了。

“沒人知道當年將軍為何會到村里又為何悄悄離開,有人猜想他得知爆發了戰爭,便回到軍營報效國家。”閆乃章說,將軍走后,馬姓人不安起來,“你想啊,將軍和馬姓人同時為姬姓人家管理產業,免不了會有矛盾。他害怕將軍對他家不利,也就在一天晚上帶著家人不辭而別了”。

從此,東馬莊和西馬莊再也沒有姓馬的人了。等到將軍六七十歲的時候,將軍再次回到了小柏峪村并定居于此。這時候姬家已經開始敗落,很多人開始追隨將軍,而姬姓人家覺得在小柏峪村生活不下去便離開了。

樹齡400余年的皂莢樹

話說當年姬家收留了將軍之后,將軍為姬家人出謀劃策,讓他們種植皂莢樹和黑槐樹,莢果可以入藥,槐花、槐葉可以食用。“將軍建議種皂莢樹和黑槐樹給村里的百姓帶來了很多好處。”閆乃章說,至今西馬莊村還有一棵很大的皂莢樹,村子附近山坡上也有很多野生皂莢樹。

李啟發介紹,他們到焦作博愛縣的一家皂莢基地購買了改良后的皂莢枝條,用來嫁接小柏峪村的野生皂莢樹,目前嫁接后的皂莢樹長勢良好。

說話間,記者來到了西馬莊村,見到了這棵皂莢樹。數年前,當地林業部門給這棵皂莢樹掛上了國家古樹名木的牌子,上面寫著樹齡是400年。這棵皂莢樹樹干中空,但枝葉繁茂,需要3個大人才能合抱樹干。“這可是我們小時候的樂園。”閆乃章感慨。

“小時候我家門口還有一棵很大的黑槐樹,樹里面是空的,小孩兒經常在樹洞里玩耍。村里人都說那棵黑槐是跟皂莢樹同一年種下的。”75歲的村民栗杰周說。

充滿玄機的清代民居

小柏峪村有不少建于清代的古民居,閆乃章帶領記者來到一處保存完整的四合院。該四合院坐北朝南,大門門額上刻有“建于清同治四年”的字樣,此外還刻著“山明水秀”四個字。門外兩側房檐下方都刻有雕塑,不過早已被破壞,看不清楚模樣。走進庭院,堂屋是二層樓,正房五間,東頭還有一間耳房,一層的木頭方窗與二層的券門合為方圓一體,相得益彰。東西廂房各三間,南屋為臨街倒座房。

此外,栗杰周年少時居住的四合院也有上百年了。來到這個院落,記者首先看到的是南屋臨街墻,墻上不光有大小不一的十多個槍眼,還有望口。“都是為了防御盜匪,那時候蓋房子注重這些。”栗杰周說。

進入院落,首先映入眼簾的是一堵影壁墻。影壁墻正中間大大的“福”字格外引人注目,“福”字兩邊刻著“知足常樂”能忍自安”幾個字,“福”字上方則刻著勉勵后人努力學習的話。“小時候經常念影壁墻上的字,直到現在我都很喜歡看書,這可能就是從小受到的影響吧。”栗杰周說。

讓人驚奇的是,影壁墻四周刻有8個人像和花、鳥圖案。影壁墻外檐上面有明檐,明檐下方有彩色的雕塑,明檐兩邊是花的造型,中間是一個騎著坐騎的人像。“現在依然能看到彩色的痕跡。”栗杰周說,在上世紀的特殊年代,為了保護這堵影壁墻,村民在上面糊滿了泥巴。

進到四合院一樓主屋,栗杰周把大門插上后興致勃勃地問記者:“你來開這扇門,看能打開不?”記者嘗試了很多次也打不開,而且找不到這扇門的玄機。栗杰周向記者講解了這扇門的玄機:“這扇門由上至下依次布有五道鎖,需要按住下一個暗扣才能打開上一道的鎖,鎖全部打開,門才能打開。”

記者沿著屋內的樓梯上到二樓,只見高高的屋頂由兩臂合抱粗的木頭制成,木頭上面刻著房屋建筑的時間“清光緒十九年”。打開中間的馬窗,可以清晰地看到整座房屋的結構,從西廂房轉到堂屋,房檐越來越高。“不光房檐越來越高,地基也逐漸增高。”栗杰周告訴記者,除了影壁墻外,這個四合院最特殊的就是堂屋的這個馬門了,“比其他的馬門大而且高,馬門上面雕刻的圖案還能看清楚,你看這兩邊刻的是龍,還是彩色的呢”。

娘娘洞的傳說

記者跟隨閆乃章,在蜿蜒的山路上走了十多分鐘,來到了村對面山的半山腰上,這里有一個娘娘洞,洞口的石檐十分精致。閆乃章給記者講了一個關于娘娘洞的故事。

村子里一個放牛的短工經常到山上放牛,有一天他聽見類似“伙計,透了沒有”這樣的聲音。聽到的次數多了,短工便告訴了主家。主家詢問短工是否一直有這樣的聲音,聽到有多長時間了。短工回答后,主家說:“你再聽到這樣的聲音就回答‘透了’。”

話說一天放牛短工像往常一樣到山上放牛,正好下起了雨,放牛短工再次聽見“透了沒”的聲音,短工回答“透了”。沒想到,短工的話音剛落,半山腰就出現了一個洞,這個洞就是現在大家所說的娘娘洞。

“娘娘洞原來叫天仙洞,具體是啥時候有的也沒人知道。”閆乃章說,他小的時候記得娘娘洞里面有三個用白色石頭刻成的石像,后來被破壞了,1994年村里重修了娘娘洞,就是現在所看到的樣子。

“你看洞上面還有空隙,不少人都說這個洞跟鄰村范寨村半山腰的那個洞相通。”閆乃章說,村里人都是這么傳說的,但到底通不通就不得而知了。

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com