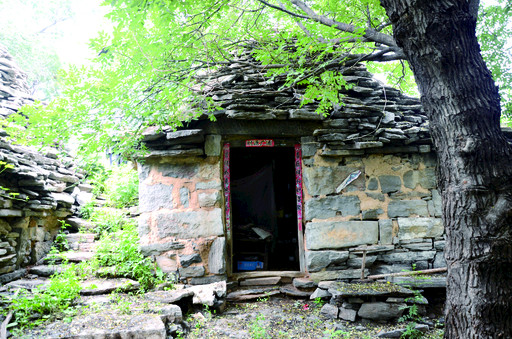

徐建光家的老屋已經有些年頭兒了。

徐建光演示操作自制的升降運輸機。

自由自在的馬兒也成為地谷嶺的一景。

徐建光專門為游客搭建了蒙古包。

□記者 陳志付 文/圖

位于高山之巔的地谷嶺是淇縣靈山街道趙莊村下轄的一個自然村,它雖然被稱為村,但多年來村里只住著一戶人家。這戶人家姓徐,像與世隔絕一樣,徐家的先輩們一代又一代過著沒有路、沒有水、沒有電的生活。如今,這戶人家還堅守在地谷嶺,他們的日常生活是怎樣的,用上電了嗎,吃水還難嗎?日前,記者翻山越嶺、攀崖扶壁登上了海拔近600米的地谷嶺采訪。

登上地谷嶺,一覽眾山小

地谷嶺是村名,也是山名。這里在清朝中期還是個荒無人煙、亂石遍野的地方,后來一戶姓徐的人家來到這里,他們就地取材建造石屋安家定居,并克服山下人難以想象的困難,在此開荒種地、繁衍生息。

趙莊村駐村第一書記張偉向記者介紹,地谷嶺在趙莊東南約3公里的山頂上,要上地谷嶺只有一條新修的盤山小道可走,這條小道只通到山腰,到了小道的盡頭就要摸索著往山上爬,沒有毅力很難上去。不過,登上地谷嶺后能看到獨特的風景,四周群山綿延、重巒疊嶂、溝谷縱橫,晴天時的藍天白云令人神清氣爽,陰雨天的嵐煙縹緲如同仙境,山上悠閑的羊群和馬匹讓人感受到回歸大自然的愜意。

聽了張偉的介紹,記者增添了登上地谷嶺的勇氣和勁頭。

可是,記者登山途中恐高癥反應加重,面對陡峭的山崖還是產生了畏懼心理,雙腿發軟、汗流浹背,實在無心欣賞沿途風景,只是一味地埋頭看著腳尖艱難地向上攀爬,并一再用“無限風光在險峰”“世上無難事,只要肯登攀”來鼓勵自己。其間,記者不禁疑惑:當年徐家人為啥要選擇在沒有路的山頂生活?

當記者最終戰勝恐高癥登上地谷嶺時,視野立馬開闊起來,眺望四面群山,頓有居高臨下之感,遂發出“一覽眾山小”之感慨。

一戶人家的村落 世外桃源般的生活

“當年祖上在山頂安家,就是看中了這里有地可種。”一直住在地谷嶺的徐建光今年48歲,他在家中排行老大。徐建光告訴記者,他的先輩都是農民,土地是農民的命根子,上世紀推行土地聯產承包責任制時,地谷嶺被確權的土地為60畝,村里人世世代代靠這些土地生活。

從地谷嶺有了第一戶姓徐的人家算起,到徐建光的子女這一代已經是第六代人了。徐建光說,地谷嶺人口發展到最多的時候有十來戶四五十口人。徐建光有3個弟弟,小弟弟跟村里其他人一樣早就下山了,這些年只有他和二弟、三弟堅守在地谷嶺。徐建光有一雙兒女,兒子今年從北京航空航天大學畢業后入職國內一家知名大公司,女兒在鶴壁市高中宏志班上高三。

按徐建光的話,他們兄弟三人組成的山頂人家在地谷嶺種地、養馬、放羊、看日出,過著世外桃源般的生活。

徐建光說,在改革開放后很長一段時間里,地谷嶺仍像與世隔絕一樣,他們吃的是石磨面,做飯燒地鍋,引火的是草繩,照明靠煤油燈,搬運東西憑身背肩扛,幾乎保持著原始的生活狀態。后來,山外人的現代化生活吸引著地谷嶺的人紛紛下山謀生,現在僅剩他們兄弟仨守望著地谷嶺的碧野藍天。到了晚上閑來無事,他們便站在地谷嶺眺望鶴壁市區、淇縣縣城及衛輝、新鄉等地的夜景。

辦法總比困難多 從管道運輸到索道運輸

從徐建光的介紹中可以想到,在地谷嶺沒有路的年代,他們是如何進出村子的。那時候,要想把山上的糧食運出去換些煤油回來很難,徐建光說:“辦法是逼出來的,活人不能讓尿憋死。”2005年,徐建光打下2000公斤玉米,怎么把這些玉米運到山下賣出去,徐建光動了很長時間的腦筋。最后,他把直徑6厘米的塑料管用膠帶一根根連接起來,組成了長300米的運輸管道直通山下,他就這樣將2000公斤玉米從山頂通過管道運下山,用了不到半天時間。“這項小發明很管用,省力氣又省時間。”徐建光談到這里時有些得意。

徐建光還有一項令他更得意的發明,就是2016年由他親手設計、制造、安裝的索道運輸系統,徐建光稱其為升降運輸機。安裝升降運輸機的時候,徐建光請了10多個人往山上搬運柴油機等笨重機器和材料,由于山高坡陡上山很艱難,僅搬運費每人每趟就要150元。

這套索道運輸系統設計載重為500公斤,設計運輸速度為每分鐘26米,直線運輸距離為520米。升降運輸機由柴油機、發電機、卷筒、鋼絲繩、支架等組成,操作起來靈巧又方便,至今還發揮著不可替代的作用。

隨后,徐建光為記者進行了示范操作。記者不禁贊嘆,只有初中文化程度的徐建光干成了工程師干的事。

徐建光說,只要肯動腦,辦法總比困難多。他的升降運輸機克服了山上山下落差大、中間無支點等難題,自投入使用以來,解決了地谷嶺上上下下物資運送的大問題。

愚公能移山,我能改變山”

“其他人都下山了,你為啥還要待在山上?”記者問。

徐建光回答:“其他人下山是因為在山上看不到希望了,我不下山是因為我有想法。愚公能移山,我能改變山。”

在采訪過程中,記者逐漸認識到徐建光沒有像其他人那樣下山另謀出路并不是因為他自身的閉塞,也不是因為他沒有眼界和本事,而是因為他是個有頭腦、有眼光、有自信的人。

徐建光向記者介紹了近些年他在地谷嶺干的幾件大事,從這些事中可以看出他堅韌、倔強的性格。

“不怕條件差,就怕沒想法!”徐建光說,現在政府重視“三農”,政策越來越好,憑借好政策他一定要改變地谷嶺的面貌。他這些年在山上艱苦奮斗,通過修路、治水、安裝風力發電和光伏發電設備,已經過上了現代化的生活,家里冰箱、彩電、電磁爐等現代化家用電器應有盡有,與從前已不可同日而語。

而且,現在到地谷嶺觀光游玩的外鄉人越來越多,地谷嶺已不再是封閉的荒山野嶺。去年秋季,徐建光曾接待過由260多人組成的驢友團,他為驢友們做了4鍋燴菜,驢友們對地谷嶺獨特的自然風光和他們這戶山頂人家很感興趣。

地谷嶺“大事記”:引水、通電、修路……

“原先在地谷嶺能吃上羊糞蛋水都很難,我干的第一件大事就是治水。”徐建光說,地谷嶺從前滴水貴如油,每年到了雨季才有雨水裹挾著羊糞蛋流到坑里積攢起來,人和牲口可以就近吃羊糞蛋水。可是雨季一過,水坑隨之枯竭,連羊糞蛋水也沒了,他們只好下山四處找水。徐建光曾經多次挑著衣服、趕著牲口到山下的南四井村找水,在南四井村洗完衣服、讓牲口喝飽水后,再挑起水和衣服、趕著牲口回家,下山上山來回要走幾公里。

缺水的艱辛讓徐建光決心把引水上山這件大事干成。2000年,他在尋找水源的過程中發現地谷嶺的半山腰有一眼泉水,水量雖不大,但還是讓他喜出望外。于是他購置水泵,鋪設水管,修建地下蓄水池。修蓄水池時,徐建光請來的工人對他支付工錢的能力有疑慮,徐建光便在動工前一次性將工錢支付給對方。修蓄水池所用水泥的價格每袋為4.5元,他請民工往山上搬運一袋水泥的費用是20元。鋪設水管時,為節省開支,他在水壓高的地段用金屬管,水壓較低的地段則用價格便宜的塑料管,最終把水引到了山上。用自己的雙手讓地谷嶺告別了吃羊糞蛋水的歷史,我也增強了繼續干大事的信心。”徐建光說。

引水上山成功后,2001年,徐建光著手解決用電難題。他先因陋就簡安裝了一臺30瓦的太陽能發電設備,讓家里用上了一臺7英寸電視機。接著,他又安裝了兩臺200瓦的風力發電機和一臺1500瓦的太陽能發電設備,解決了照明、手機充電等問題。2006年,徐建光再接再厲,在山上安裝了一臺2500瓦的風力發電機,從而保障了電冰箱、電磁爐、電風扇等電器的用電需求。到了2018年,在當地政府的支持下,輸電線路從山下通到了地谷嶺,徐建光家的生活用電問題徹底解決了。

要想富先修路,徐建光早就認識到這一點。他說:“我把愚公看成榜樣,下決心在沒有路的山上修出一條路來。”2013年,徐建光干起了另一件大事,他在山上開辟路基和維修路基,為后來修水泥路面做準備。這些年來,徐建光讓兩個弟弟負責種地、照料羊群和馬匹,他憑一己之力開辟了一條長1500米、寬4米的路基。其間,他修好的路基年年出現因雨水沖刷而垮塌的情況,但哪里垮塌他就修補哪里。2019年,徐建光得到上級部門的大力支持,他修的路基變成了水泥路。這條路目前只修到距山頂約500米的地方,徐建光說,不把這條斷頭路修到山頂他是不會放棄的。

地谷嶺成了驢友樂園

記者到達這條水泥路的盡頭時,有兩輛新能源汽車正停在那兒充電,旁邊還停放著一輛三輪車和一輛摩托,記者有些納悶兒:在這四周空無一人的地方怎么會有車在充電?

登上地谷嶺后記者才知道,這些車是徐建光兄弟三人用種地、養馬、養羊掙的錢購置的,山上有路基后他們買了三輪車和摩托,兩輛新能源汽車是2019年有水泥路后購置的,這些車讓他們下山辦事方便多了。目前的路還沒有通到山頂,所以車只能在那里停放和充電。

記者在地谷嶺看到了兩個蒙古包,這是徐建光為登山觀光的游客搭建的。徐建光說,地谷嶺有獨特的自然風光,有美麗的天然草原,在驢友圈的知名度越來越高,現在組團結隊登上地谷嶺的攝影愛好者和游人絡繹不絕。今年國慶節前,僅是通過網上和徐建光預約到地谷嶺游玩的外地驢友就把整個國慶假期排得滿滿的,地谷嶺成了驢友的樂園。

“我不會舍棄祖上開創的家園,我會奮斗到底。”徐建光對記者談了他的打算,現在國家倡導發展鄉村旅游助力鄉村振興,讓他堅定了改變地谷嶺的信心和決心,他要借助淇縣大力發展全域旅游和推進美麗鄉村建設的好時機,借鑒地谷嶺周邊的趙莊村、大石巖村等地發展鄉村旅游的經驗,利用地谷嶺的獨特優勢在草原上開賽馬場、舉辦賽馬和馬術表演活動,再建一些蒙古包,開農家飯店和客房,在地谷嶺發展特色旅游,讓游人能玩好、吃好、住好,讓地谷嶺與周邊的古靈山、朝陽山、朝歌寨、收糧洞等景點連成線、形成片,讓地谷嶺的明天更美好。

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com