漢字的發明是中華民族延續5000多年的基本文化保障。近年來,隨著對古代文化探索研究保護的深入,很多學者專家將目光投向了倉頡遺跡史料及廟宇碑刻等。

晉城高平市永祿鄉現存有朗公山遺址,且永祿鄉、神農鎮周邊鄉村遺存有大量倉頡文化遺跡史料及廟宇碑刻,極具研究價值。前不久,倉頡文化研究院山西分院宋老師一行對高平市永祿鄉朗公山進行實地考察調研,我同晉城市古村落保護協會的老師們陪同前往。

朗公山距高平市區約18公里,東臨羊頭山,西臨丹珠嶺,海拔1281米。“今年雨水多,草木長得猛,前一陣剛除了草,這不,路又沒了。”前往朗公山的路上,高平市神農鎮退休職工張小晚手拿鋤頭為大家開路。

經過大約半小時的蜿蜒前行,一行人到達朗公山遺址。只見巍峨聳立的“沒頂樓”建在一整塊巨大的沙石崖上,當地村民又稱其為“五節樓”,雖年代久遠,但頗為壯觀。

五節樓分層來看,一層為千佛石窟;二層為道士閉關修煉場所,沙石條砌墻,只有一個門,門楣上刻有“三皇圣祖”;三層供奉地皇神農,均為磚石砌墻,正面只有兩個方形窗戶,表“地方”;四層供奉人皇女媧,設置有三個窗戶,東西兩窗戶為葫蘆沙石石雕,表“福祿、護祿,子孫萬代、繁茂吉祥”;五層供奉天皇伏羲,設置三個窗戶,東西窗戶均為沙石石雕圓形空洞,表“天圓”。

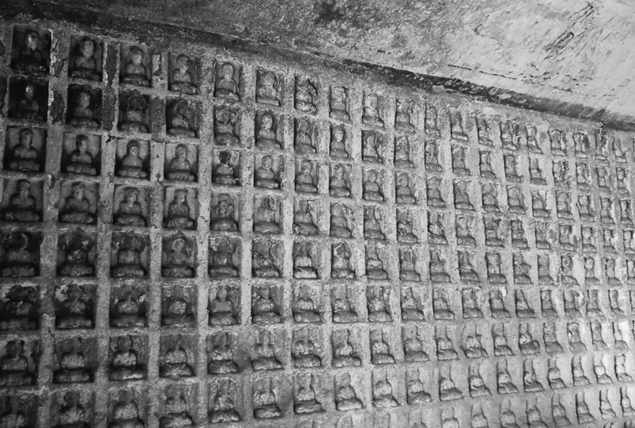

細觀沒頂樓,最下層是整塊坐北朝南的沙石巖上鑿門而進的千佛洞窟,窟內四壁雕有1008尊佛像,故稱“千佛洞”,洞頂有八卦圖案,洞內正南上方兩側有出煙孔。門兩側有對聯:石室云為幕,草堂月似燈。門楣雕有“混元窩”三字。門楣上方左右各有一佛像石窟,正中約1.5米處刻有四個大字:海運天池,出自古代詩人史浩《臨江仙》詩句“三山乘縹緲,海運到天池”。石窟上面有磚石結構的四層建筑,建筑年代應晚于石窟。

沒頂樓正南院內原有東西廂房兩個院落,均為兩層磚石建筑,院落外立面全用長形石條砌墻,石窟東西兩側下方各建有石磨、碾房、倉儲房等生活設施一應俱全。“沒頂樓為何沒頂?”是自然損毀還是原本就沒有蓋頂?眾人紛紛猜測。只有朗公山像一位智者,靜謐地矗立在那里,等后人前來解密。

沿山勢向西側而行,到達朗公山頂部,這里是朗公廟遺跡。山頂地勢開闊,遭到毀壞的廟基、院落依稀可見。熱心的村民把散落的部分建筑構件整理收攏在一起。大殿正門東、西廊檐下有兩塊石碑保存較完好,一塊《觀音朗翁龍王碑記》背面有“金泰和三年(1203)”字樣,另一塊為明成化六年《重修朗翁廟記》。還有幾塊散落的殘碑,一塊碑上刻有“朗翁,古倉頡也”。在其基址上另存“建修玄帝廟記”碑。其碑云:“倉頡神址,左結繩之窮,開萬世同文之源也,其來遠矣”,鐫刻于明天啟三年(1623)。

傳說廟后有倉頡墓,現已難覓蹤跡。站在倉頡廟遺址上,宋磚明瓦、青瓷玻璃隨處可見,屋脊、神臺、須彌座石雕精美。大殿東廊檐下巨大石柱兀自矗立,仿佛向人們訴說著歷史的滄桑與悲壯。

同行的李國榮老師是永祿鄉人。他說,在高平神農、永祿一帶,人們崇信漢字,崇拜倉頡,幾乎每個村都修有倉頡廟,把倉頡作為神和圣來祭祀、供奉。有的倉頡廟內,還供奉有蔡倫塑像。永祿鄉古老的傳統桑皮紙制造技術已被列為國家級非物質文化遺產。永祿早在遠古時代就有文字、有紙張,永祿鄉的得名大概緣于此。

隨后,我們來到永祿鄉扶市村、上扶村、東莊村,走訪當地村民,參觀村里的倉頡廟。這三個村現存的倉頡廟為清代建筑風格,均坐北朝南,創建年代不詳。扶市村倉頡廟殿內殘存壁畫面積約25平方米。上扶倉頡廟清雍正四年(1726)維修,2013年1月被確定為市級重點文物保護單位。東莊倉頡廟東西兩個券門上有雍正九年(1971)刻“受圖創字”和“六書始祥”題記,院內有“明隆慶元年(1567)七月十五日造”石鼓一對。

據《澤州府志》載:“釜山,(高平)縣北三十里,形如覆釜,上有倉頡廟,名朗公山,朗公,倉頡也。”此外,還有一墓志銘,更能證明朗公山的歷史。出自高平五代后唐同光二年(924)《趙睿宗墓志》記載其塋:“左鄰韓君之墓,右有丹河之源;前望金門之眺,后倚朗公之山”。

相傳,倉頡是黃帝、炎帝時期的史官,觀察鳥獸的足跡并從中受到啟發,創造了文字,后云游天下,遍訪錄史記事的好辦法。因此,倉頡廟遺址分散廣而多,全國有據可查可考的有40多處,甚至還要更多,說明了遠古倉頡造字傳播之廣、影響之大。倉頡造字之后,不可能束之高閣,必然游走四方,聚居民眾,廣為教化。倉頡死后,為紀念其造字的功德,凡倉頡生前所到之地,都被作為紀念圣地,或修墓立碑,或建廟祭祀、建寺朝拜等。

高平是神農炎帝故里,是華夏文明的發源地,朗公文化是炎帝文化的重要組成部分。那些散落鄉間的倉頡遺跡,涵養了一個地區、一個村落的內在歷史記憶和文化肌理,揭示出鄉村社會的人們如何利用不同性質的禮儀與祭祀來建立認同范圍與程度有別的血緣系譜和地緣空間。他們以神廟和神明作為鄉村的核心,形成了別具特色的地域文化,對探索中華文明起源有著重大的歷史意義,亟須“活化”保護。

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com