在武安市的土地上,磁山文化遺址如一顆古老而神秘的星辰,閃耀著八千年前文明的光輝。而在這片承載歷史厚重的土地上,有一個人,以超乎常人的熱情與執著,守護、傳承、發揚著磁山文化,成為磁山文化最堅定的守護者與傳承者,他就是張海江。1977年3月,張海江出生于武安市磁山鎮西萬年村。這里山水相依,古老的傳說與故事在街巷間口口相傳,為他的童年染上了神秘而迷人的色彩。自幼,張海江便對書畫與文學藝術展現出濃厚的興趣,常常沉醉于筆墨紙硯的世界,在傳統文化的滋養中汲取養分,也為日后在文化領域的深耕埋下了最初的種子。

2004年張海江進入磁山文化博物館工作,開啟了他人生嶄新的篇章。磁山文化博物館成為了他夢想的新起點,也是他為之奮斗不息的戰場。磁山文化遺址距今 8000 多年,是中國新石器時代早期文化遺址,系邯鄲十大文化脈系之首,其深厚的底蘊深深吸引著張海江。彼時面對磁山文化研究的重任,內心雖有壓力,卻懷揣著堅定的信念:“只要不斷學習,就會有進步與發展”。

當時的磁山文化博物館,尚在起步階段,百廢待興,一切都需要從頭開始。張海江卻毫無懼色,他以館為家,全身心地投入到博物館的建設與發展中。他全程參與博物館和遺址保護棚的設計工作,沒日沒夜地編寫布展大綱,為了讓每一個展覽都能生動地展現磁山文化的魅力,他查閱了大量的資料,不放過任何一個細節。為了搜集與磁山文化相關的資料,他跑遍了邯鄲地區的圖書館、檔案館,甚至前往省會石家莊、首都北京,只要有一絲線索,他都絕不放過。每到一處圖書館、檔案館,他總是如饑似渴地查閱著各類書籍,常常因為專注而忘記了時間,為了第二天能按時歸還圖書,他只能在賓館熬夜摘錄資料,一熬就是到凌晨兩三點,困了就用冷水洗把臉,繼續投入到資料整理中。在他的努力下,磁山文化博物館從無到有,從簡陋到豐富,逐漸成為展示磁山文化的重要窗口。

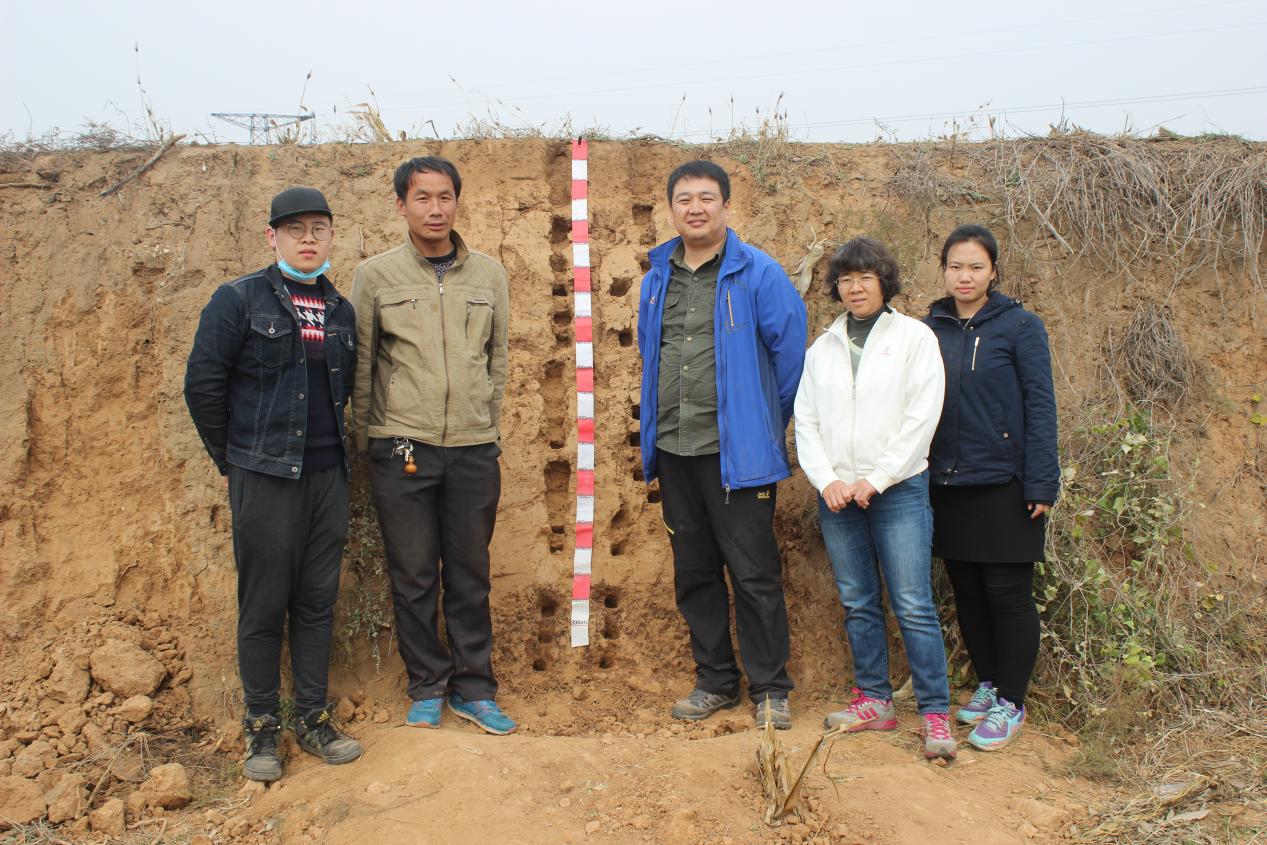

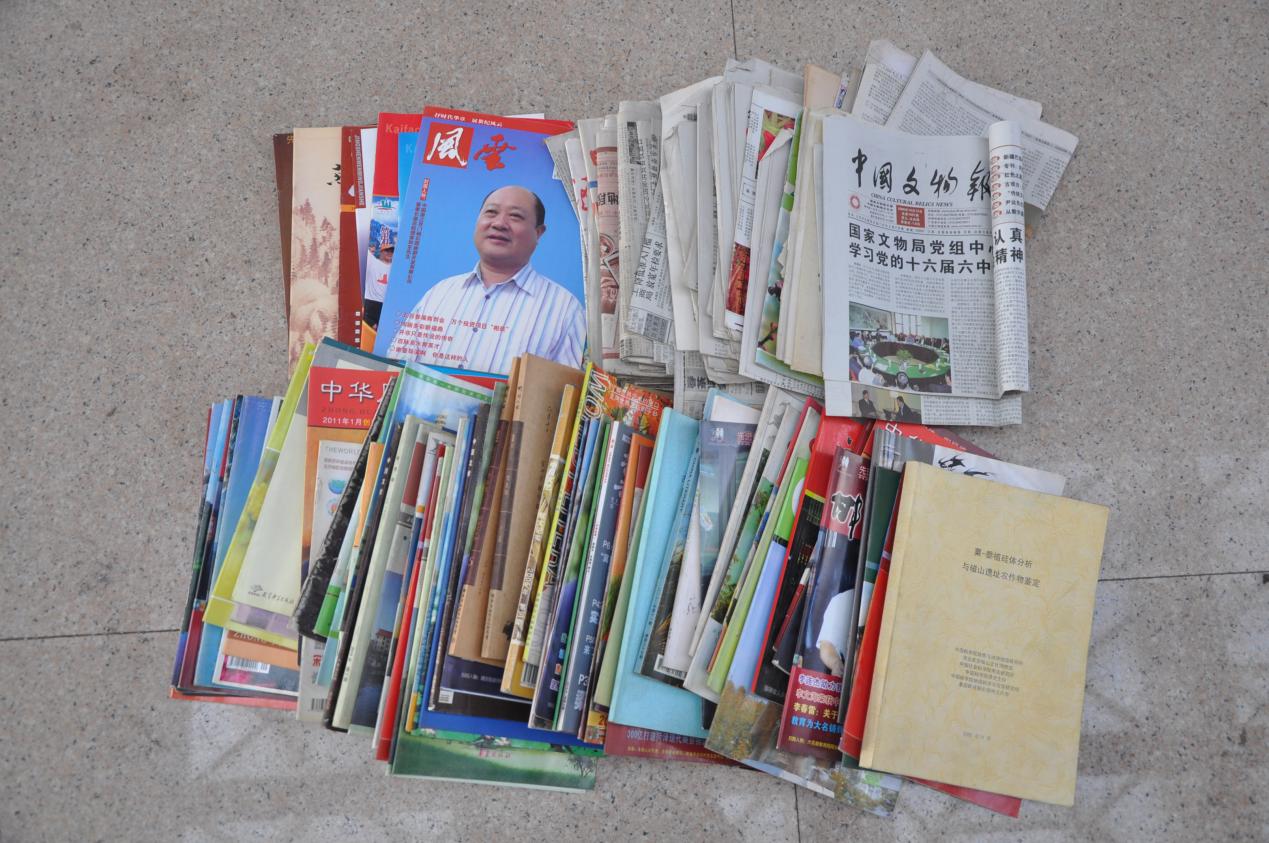

在磁山文化研究的道路上,張海江一干就是二十年。二十年來,張海江參與了 10 余次磁山遺址的考古發掘與調研,將研究成果整理成論文,在《中國文物報》《中國文化報》《華夏酒報》等眾多權威報刊及網絡媒體上發表。其中,《東亞黍子起源時間延伸到一萬年前》《粟黍植硅體分析與磁山遺址農作物鑒定》等論文,在國際學術界引起了廣泛關注,部分觀點得到了有關文化部門專家的高度認可,為磁山文化的研究注入了新的活力。他與申禮成合著的《中華文明源?磁山文化探索與發現》,更是凝聚了他多年的研究心血,這本書集科學性、知識性和史料性于一體,填補了磁山文化研究領域的諸多空白,成為后人了解磁山文化的重要參考資料,被國內多所知名大學圖書館收藏。張海江在無人引領的道路上獨自摸索,多次遭遇挫折卻從未放棄。二十載春秋,他風雨兼程,從一個磁山文化的初學者,成長為引經據典、博古通今的地方史 “土專家”。

除了研究與建設工作,張海江還積極推動磁山文化的傳播。他創辦《磁山文化》報,已發行 28 期,通過多種現代化網絡媒體宣傳磁山文化。他親自組稿、編輯、發行《磁山文化》報紙,從最初的選題策劃,到采訪撰寫,再到排版印刷,每一個環節他都親力親為。在這個過程中,他遇到了無數的困難和挑戰,但他始終沒有放棄。他四處拜訪專家學者,虛心請教,不斷提升自己的專業素養;他深入民間,搜集磁山文化的相關傳說和故事,讓報紙的內容更加豐富生動。《磁山文化》報紙的發行,在當地引起了強烈的反響,為磁山文化的傳播起到了積極的推動作用。

他參與各類學術交流活動,與國內外專家學者分享自己的研究成果,不斷推動磁山文化研究的深入發展;他還致力于將磁山文化與現代科技相結合,通過數字化手段,讓磁山文化以更加生動、便捷的方式呈現在大眾面前,讓更多的人能夠領略到磁山文化的獨特魅力。

2019 年邯鄲市第四屆旅發大會期間,磁山文化博物館進行提升改造,他參與設計,配合展覽公司提供詳實資料,編寫三樓布展大綱。為了完成大綱,他奔波于省谷子研究所、省農林科學院等單位搜集資料,回來后加班加點編輯,反復與專家溝通對接,修改達二十余次,最終建成全國唯一的高標準 “粟黍文化展館”,提升了武安的知名度。

他作為第一個鄉村學者走進大學講堂,2017 年 10 月,應中國農業大學資源與環境學院郝晉珉教授邀請,他為廣大師生作了學術報告《磁山文化遺址 —— 中國北方農耕文明探源》。作為鄉村學者走進大學講堂,他絲毫沒有怯場,憑借著扎實的專業知識和對磁山文化的深厚情感,深入淺出地講解,贏得了師生們的陣陣掌聲。郝晉珉教授稱贊他 “草根農民學者撐起大文化”,這無疑是對他多年努力的高度肯定。

在書法藝術方面,張海江也展現出了獨特的創新精神。他以太行古藤為書寫載體,開創了別具一格的 “張海江藤書”。太行山上的古藤,歷經百年風雨,依然堅韌不拔、蜿蜒生長,這種頑強的生命力深深觸動了張海江。他突發奇想,將毛筆與古藤相結合,讓墨色在凹凸不平的藤表面自然暈染,使書法從二維平面躍升為三維空間,實現了書寫媒介與表現對象的深度融合。在筆法上,他博采眾長,以金文大篆的中鋒用筆展現藤條的蒼勁老辣,以二王行草的使轉之法體現藤蔓的柔韌多姿 。他的藤書作品《沁園春?雪》長卷,氣勢磅礴,起筆雄渾有力,收筆飄逸灑脫,字里行間既有甲骨文的古樸韻味,又有懷素狂草的豪放氣勢,令人嘆為觀止。張海江的藤書創作,不僅在國內備受贊譽,還在國際書畫展賽中屢獲殊榮,入選并獲獎 80 余次,入編百余部書畫典集,獲得多項國內外大獎,享有 “世界杰出華人藝術家” 稱號 ,作品被雷鋒紀念館、中華美術館等多家藝術社團及海外友人收藏。

張海江最大的心愿,是把磁山文化早日編入《初中歷史》教科書,二十年來,他通過各種途徑竭盡全力推動此事。回顧自己的人生歷程,張海江感慨萬千。他說:“磁山文化是我一生的摯愛,我愿意用我的一生去守護它、傳承它。每當我看到越來越多的人了解磁山文化,喜愛磁山文化,我就覺得所有的付出都是值得的。” 他就像一位不知疲倦的逐光者,在磁山文化的傳承之路上,一步一個腳印地堅定前行。未來的路還很長,或許還會有更多的挑戰與困難等待著他,但他從未想過放棄。他相信,只要自己堅持不懈地努力,磁山文化這顆古老的文明火種,必將在新時代煥發出更加耀眼的光芒,照亮更多人的心靈。

通訊員王海平

0310-3111082

0310-3111082 3047798688@qq.com

3047798688@qq.com